導讀:

本文以中國某大型國企為案例研究對象,以訪談法為主要研究方法,發現“轉正”對于國企中代理務工人員的不穩定狀況幫助甚微。一方面,受訪者的講述觸目驚心;另一方面,正式雇傭縮減、戶口制度、再生產領域的商品化、裙帶關系等社會現實十分骨感。我們不得不去思考,在“轉正”之上,“不穩定勞動”的解決究竟有怎樣的出路。

不穩定工作是大部分發展中國家的常態,也在1970年代后的發達國家逐漸增加。代理工作是不穩定工作中常見的一種形式,“代理員工”(agency workers)被定義為受私人雇傭機構調度和付償,但暫時為公司工作的員工。世界上幾乎一半的代理員工都在中國。

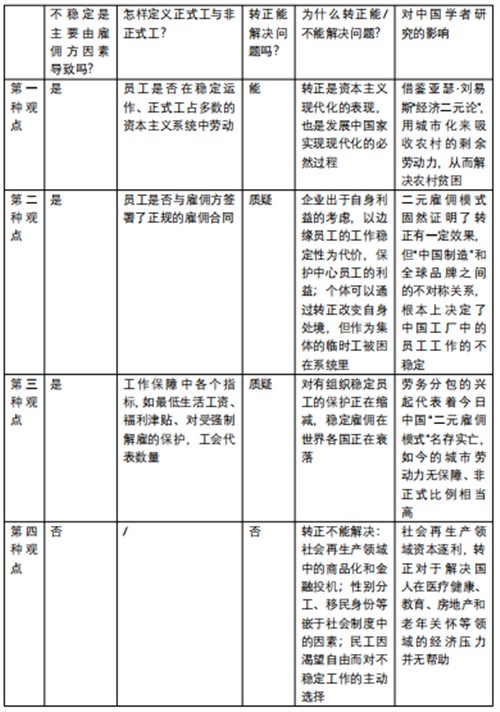

當下,如何應對不穩定勞動(labor precariousness)成為全球性議題。從非正式向正式員工的轉變,也就是“轉正”(formalization),在很大程度上被人們推崇為這個問題的解決方案。在對發展中國家的研究過程中,主流經濟學家一直將不穩定工作當作欠發達的副產品,把轉正當作現代化的過程。發達國家的學者們呼吁勞動力市場監管,將非正式雇傭轉為正式雇傭,建立起一個“勞動-資本”間的新社會契約。在中國,面對企業對代理勞動的猖獗濫用,政府同樣已經訴諸于轉正來解決該問題。在2007年《勞動合同法》和其2012年的修正案出臺之后,政府在2013年頒布了《勞務派遣暫行規定》。通過要求企業在2016年3月之前,將代理員工的比例降到總員工數的10%以下,希望能借此逼迫企業多多進行“轉正”。然而,在今日的中國,轉正真的能降低工作的不穩定性嗎?

本文通過一個中國國企中代理務工人員的實例研究,期待對于非正式化、轉正和不穩定性的討論做出貢獻。這項研究表明:由于正式雇傭的縮減、社會再生產領域商品化帶來的經濟壓力、和大城市對外來務工人員的排斥,轉正對提升工作穩定性幫助很小。

學界爭論:轉正對于消解工作的不穩定性有怎樣的意義?

案例背景和數據采集方法

研究開展于2016年7-12月,作者選擇了東方速運(本文涉及到的企業均為化名)作為研究地點。東方速運(1985年成立)是東方之星公司的快遞部門,后者是一家在中國多地設有附屬業務的大型國有企業,2012年其代理員工占據了52.65%。人才庫是一家勞動力代理公司,它從2014年7月開始派遣勞務到首都速運(東方速運的北京分部)工作。在2016年夏天,通過私人關系,我進入人才庫做了一個月的實習生,期間開展了多次訪談。

在計劃經濟時代,超過95%的公司員工都是永久受雇的。在1983年,引入了勞動合同制度。在90年代,大部分公司的新員工都是臨時工。1998年,首都之星建立了它自己的勞務代理機構,專門為它提供代理勞務,臨時工在那時起便被代理員工取代。在1990年,正式工(包括傳統意義上的鐵飯碗員工和正式合同工)占其總員工數的98.5%;然而,在2012年,代理員工的比例變成了48.1%。2013年《暫行規定》禁止企業運營自己的勞務代理機構,受此壓力,在2014年中期,公司將自己的勞務派遣機構轉成了幾家私人勞務機構,其中一家就是人才庫。

首都速運下屬有幾十家分公司,每一家分公司都有幾家營投部,每一個營投部負責收取和派送某一片區的快件。每個營投的員工數大約在20-70人之間,配有經理,快遞員和其他后勤保障員工。經理通常是正式員工,而快遞員和后勤人員主要都是代理員工。首都速運的快遞員都是年輕、對業務不熟練的男性農民工,他們可以搬動重達40kg的包裹。2011年底,44.16%的東方速運員工在30歲以下,30-39歲占32.33%,61.27%的員工是高中學歷及同等學力或更低。

在2天的試用期之后,入圍普通崗位的候選人將被要求與包括人才庫在內的勞務代理機構簽訂勞動合同。每個月,人才庫會依據出勤率記錄和工資分發規定(由首都速運更新)來計算其派遣員工的收入。在首都速運授權和確認工資單之后,人才庫將收到一筆款項,包括其派遣工人的工資、支付給相關部門的社會保險費和人才庫本身的傭金。在2016年,這個保險費是65元每人每月。

快遞員在首都速運的每日工作從7:30開始。他們9:00出發去送第一趟件,14:30開始第二班,16:30開始第三班,最后在大約18:00結束一天的送貨。這樣的一天在快遞員完成所有運單的輸入和掃描,并且把收到的錢交給財務,大約19:00左右結束。首都速運的快遞員通常每周有一天的休息時間,然而,在類似于“雙11”這樣的高峰季節,他們有可能工作整整一個月都沒有休息時間。

為什么這些快遞員心甘情愿地忍受這樣勞累的工作?有一個快遞員直言不諱地說:“為什么我們會在這里工作?為了賺錢,為了給我們的家庭創造一個更好的環境。”快遞員的工資主要由“計件制”決定。每送一件大約能得到0.5-1.2元,每攬一件大約能得到運費的8%-25%。這兩項大約占到了快遞員工資的80%以上。雖然一個快遞員可以在11月的高峰季賺到超過10000元,他們通常的月薪僅僅是在3000-6000元。

代理員工和正式員工之前收入差距很大,但是在新世紀之后逐漸地被縮小。在2004年,所有代理員工的年工資增加了3000元。在2005年,代理員工的月薪增加了100元,而正式員工加了110元。所有首都速運的員工都有五種基本的社會保險(即“五險”),包括醫療、退休、工傷、懷孕和失業。然而,正式員工仍然享有一些獨有的福利,比如額外的退休保險、額外的醫療保險、暖氣津貼、育兒津貼等,大概相當于每個月多500塊錢。

案例采訪:骨感的現實

美蘭(音)來自河北省鄉下的一個村子,從她的家鄉到北京只要坐一個小時的高鐵;同時,她是一個兩歲孩子的母親。2012年起,她成為了首都速運公司的一名代理員工。2016年,在履行完兩份兩年合同之后,她和天空人力(一家勞動力代理機構)簽訂了一份三年合同。她的主要職責是去記錄和分發信件。她以一種憤慨的語氣向我講述了她的遭遇:

“每一次我得到的工資都比我應得的要少。公司總是說:‘我們從來不會扣除你的工資,只有勞務公司(天空人力)會這么做……’這里的女員工都知道,如果要生孩子的話,就不得不辭掉工作。要不然的話……一個同事在孕期的第8個月,小孩沒了……我還知道另一個事情,有個胎兒在第七個月被臍帶勒死,因為母親勞累過度。光我聽說,就有四個在這里工作的母親遭遇了流產。當時我懷孕的時候,我向公司要求孕假,但被拒絕了。只有在我發現自己在流血的時候,才會被允許少工作幾個小時。”

美蘭的敘述闡明了首都速運公司代理員工不穩定工作的現狀,尤其是對于女性而言,情況更加困難。她的經歷并不是個例。在我的調查中,我經常聽到采訪者們告訴我,勞務代理機構通過克扣員工的工資,或者在社保費里提成來牟利。他們還表示,營投部的經理經常和勞務代理機構狼狽為奸,一起分成,互相幫著掩蓋榨取員工所得的事實。

“我有一個親戚在土地人力公司工作(這是一家首都速運的代理勞務供應商),我知道這里面的運作原理。舉個例子來說,對于一個應得月薪6000元的員工來說,他可能通常只能收到5000元。剩下的1000元,勞務代理機構拿100,經理拿900。我知道有一個經理在營投部干了兩年之后,就在山東買了一棟房子。

曾經有一次,我到社會保障局去查,里面的記錄顯示公司給我們每個月交了300元的保險費,但我們的工資條上卻顯示公司每個月幫我們交了700塊,這個錢是從我們工資里扣的。我們向經理投訴,他讓我們去跟勞務代理機構投訴,他們就這樣跟踢皮球一樣把我們踢來踢去。”

還有一個正式工曾經對我咆哮:

“我上個月賺了5900塊錢。這個月,我獲得了100元的額外獎金,總工資卻少了整整1000元。這怎么可能呢?獎金多了,總工資卻少了?!”

分析:不穩定的產生原因

第一個因素是東方速運公司不斷變小的市場份額。從2007年到2015年,在快件處理量這個數據上,國營的郵政速運公司市場份額(東方速運公司是其中最大的一家)從59.3%降到了9.9%。雖然中國快遞行業在近幾年有著迅猛的發展,但是2014年首都速運的收益相較前一年下降了3.85%,其總利潤從2012年的1億4千萬下降到了2013年的6020萬。在2015年年末,首都速運做出了一項調整,即實施“降本增效”政策,直接將收取件業務的傭金砍掉了一半,這直接導致員工的工資下降了一半。福利津貼也大幅減少,員工在中秋節沒了月餅,在春節沒了臘肉和餃子,帶薪年假和部分報銷的旅游項目都被取消。

第二個因素是普遍的罰款。影響營投部職工收入的罰款同時存在于部門、片區和個人層面。在部門層面,罰款多少由整個部門的整體業績決定,業績包括收益、成功派件率、投訴率和遵循守則。對于部門的每次失誤或引起顧客投訴,部門的業績評定就會被扣除一分,這意味著部門該月份的總工資就會被扣除10000元。這個罰款是由部門的每個員工平均承擔的。在片區層面,如果負責這個片區的員工沒能在客戶那里收到足夠的運費,他們會受到占不足部分5%的罰款。如果沒有和一個新的重要客戶完成簽約,沒能完成他們的月度目標,他們也會遭到300元左右的罰款。在個人層面,下表展示了快遞員通常遭受到的罰款類型。知情人士透露,很多應受到懲罰的行為是不可避免的,快遞員通常每月至少收到兩次罰款。更重要的是,營投部經理的口頭訓斥足以導致處罰。下文將會解釋,這其實助長了隨意克扣工資的行為。

第三個,也是最嚴重影響到工作穩定性的因素也就是克扣工資。工資由總部決定,然后由中介機構根據其業績分攤,最后才發給工人個人。由于和中介機構聯系在一起,這樣一個工資決定系統鼓勵克扣工資并給這種行為提供了操作空間。經理經常出于自己利益考慮,或者身邊親戚朋友的利益,克扣員工工資。很多知情人士都提到“僵尸員工”的存在。這些人每周只出現1-2次(這都還算好的),工資單上卻有他們的名字。表現不佳的經理只能得到很微薄的薪水,大約和北京市最低工資差不多,這個數字在2016年是1890元,因此他們在克扣手下快遞員薪水這件事情上有很強烈的動力。

克扣工資現象的產生主要有以下幾個原因:第一,每一個營投部都在其獨特的環境中開展業務,使得首都速運公司總部不可能設定普遍的傭金標準。比如說,在中央商務區工作的快遞員可能能派200個件,收100個件,但那些在郊區工作的累死累活一天也只能派40個件,一個件都收不到。第二,為了鼓勵競爭,促進收益,首都速運賦予了其下屬營投部很大的自主權,包括分發工資的權力。某片區負責人說,“只要每個人都能接受,那分配這些錢的方式多了去了。”第三,對于員工來說,查看每月工資單被視為一種特權,而不是一種權利,工資單上詳細列出了付款和克扣額。因此,一般的員工對于自己每個月能賺多少錢只有一個很模糊的概念,當他們覺得工資少了并去跟經理投訴的時候,一般得到的回應都是傭金被下調了,或者他們因為犯錯被罰款了,抑或是勞務代理公司克扣他們錢了。

上文提到,個人爭取權利的努力總是會失敗,但為什么不集體采取行動來反抗呢?要知道,快遞員和營投部的孤立分布實際上使跨部門的大規模動員和組織幾乎不可能。在一個營投部之內,知情人士告訴我偶爾會有罷工和集體辭職,但這些參與罷工的員工很快就被解雇了。事實上,相比于其他行業的民工,快遞員通常工資更高。首都速運快遞員的工資可能比那些在私營快遞公司工作的快遞員工資低,但是這個差額實際上被基本社會保障彌補了,而且,這種沒有任何技術含量的工作使得他們很容易被代替。一方面,這些因素使得大部分公司員工接受繼續在這樣條件下為公司工作,盡管有各種不滿和憤恨;另一方面,這使得員工周轉率變得很高,使得對員工權利的持續侵犯成為可能。

成為正式工? 之后怎么辦?

成為一名正式工是一個艱苦的過程。

學歷是阻礙轉正的重要因素。通常來說,一個大專文憑是最低入圍要求,這個限制就已經使得企業內的很多普通員工沒有了機會,因為很多人只有初中或者高中學歷。更糟糕的是,他們過長的工作時間使得他們很難有機會參與大專課程的學習,從而提升自己的學歷。在我采訪的30名員工之中,沒有一個人有被公司承認的大專學歷。

選拔是有公開規定的,這個過程看上去清晰而公平,但事實上裙帶關系(nepotism)在其中發揮了重要作用。那些北京本地人或者經理的熟人,可以“插隊”排在那些等候轉正的員工之前,很多民工在為公司工作了8年甚至更長時間之后,仍然是代理員工。

而且,大部分首都速運的普通員工都是年輕的民工,對他們而言在一個單位連續工作八年是一件不可想象的事情。據估計,1990年之后,中國民工平均第一份工作的持續時間都還不到一年。中國民工常常暫時性地搬到一個城市賺點錢,而不是在這個城市定居下來。下面是首都速運公司里很多民工共同認可的一些觀點:

轉正需要7-8年,來自其他省份的員工根本不在乎這件事情。沒有人愿意當快遞員當那么長時間。一方面,轉正很難;另一方面,轉正根本沒用。

很多人會在這里工作3-5年,然后在他們有了一點錢做生意之后就辭職不干了。即使你在這里工作到了60歲,你還是得回到你自己的家鄉;即使你轉正了,你最后同樣得回去,除非你有錢在這里買房子,或者你有本事把自己的戶口搞到這里來。

這些言論將我們引向一個真正的問題:就算代理民工變成正式工,到底對他們而言有怎樣的好處?

以前有住房的好處,但現在也沒有了。曾經有段時間,首都之星給其正式草根員工提供公寓住房,作為他們福利的一部分。但此一時,彼一時。不變的是中國人對于房地產的態度:有一套居住的房屋是在一個城市定居下來的必要條件,也是一個男人成家的必要條件。然而,對于收入速運的民工而言,在北京租一間體面的屋子都是一件奢侈的事情。首都速運確實為其員工提供了一部分宿舍,但是宿舍太少了,大部分員工都得去別的地方租房子住。在每月低于1000元的預算條件下,很多人都只能在離工作很遠的地方租到房子,通常都是地下室或者城中村,還要和別人分攤租金合租。隨著當下政府對這些村子的拆除和重建,他們必須隔一段時間就得再找個地方。

有一個代理員工說:

“我們并沒有在這里長期工作的打算。住在北京有什么意義呢?我們買不起房子,甚至都租不起。每天的花銷變得越來越大。一開始,我租房子每個月花600塊,然后變成700,又變成800,太貴了!如果房間帶有衛浴設施的話,月租金大約在1500-1600元,現在最起碼要1700元,水電煤除外。你可能每個月能掙5000塊錢,2000塊錢花在房子上,1000塊錢花在吃飯上,你能每個月月底的時候手上就留著2000塊錢嗎?如果你要買幾件衣服呢?”

民工被允許在北京買房子,但必須在他們連續五年交稅或者交社保之后。然而,在月薪只有3000-6000元之間的情況下,對首都速運的員工而言想在北京買房子簡直是異想天開的事情。在2015年,北京全城的房屋均價是22300元每平米。按照北京市2015年人均可支配收入來計算的話,一對夫婦大約要花20年時間才能在北京買一座體面的房子。

以前有孩子受教育的好處,但現在也沒有了。剛剛進入新世紀的時候,北京市政府曾經將民工子女的教育看作是政府的責任,總共在這上面投入了1億6千萬。然而,在大量涌入的民工潮面前,這個政策發生了轉變。通過限制民工子女進入北京學校,不管是公立還是私立,政府很有效地懲罰、打擊了涌入的民工。很多私人開辦的托兒所和學校都關閉了,公立幼兒園和學校非常顯著地提升了民工子女的入學標準。結果就是,雖然民工的數量不斷在增加,但他們的孩子進入北京學校讀書的卻越來越少。

以前他們還能在這里“暫住”,但現在待都待不下去了。在2015年《十三五規劃》發布以來,北京市政府明顯加強了對民工入京的控制,因為該規劃的目標是在2020年將北京人口控制在2300萬以內。除了限制民工子女的入學之外,市政府還實施了多項政策來抬高工獲得公共服務的門檻,強迫他們關閉小商店、打亂他們的日常生活。

在2016年8月,政府引入了“居住證”代替原來的“暫住證”。暫住證只能給持有人暫時呆在北京提供短期的法律權利保護。相較而言,居住證持有人可以享有多項城市服務,比如孩子的義務教育,社會保險,參加職業資格認定考試等等。為了獲得居住證,申請者必須證明他們在北京有合法、穩定的工作和居住地。沒有雇主的民工,或者那些為不正規企業工作的民工,居住在不合法租賃房屋中的民工,很難提供有效的文件來幫助他們申請到居住證。

與此同時,市政府關閉了很多民工開的小商店,聲稱他們沒有營業執照,不合法經營。政府還以安全隱患為借口,驅趕了城中村里的人。我的很多受訪者住在北京郊區某城中村里,那里政府經常性地斷水斷電,損毀冬天取暖用的煤爐,以不合法經營為名起訴很多本地飯店、雜貨店和理發店。這一切都是想要把民工趕走。

江(音)是來自中國南方的一名代理員工,他為首都速運工作了5年。在2016年12月,他妻子的雜貨店被迫從居民區搬到了大商場旁邊,租金變得高了很多,在那時他們就離開了北京。他在微信朋友圈里寫道:“北京成功地把我們趕走了!”旁邊的配圖是他在北京西站的一張自拍。

結語

本文在先前中國關于不穩定工作的探討上,做出了以下幾方面的貢獻:第一,只有將就業二元論和城鄉二元論,將社會生產和社會再生產領域的探討結合起來,才能真正理解代理員工面對的真實處境。第二,本研究表明就業二元體制對于當下的中國就業市場而言意義越來越小。雖然在表面上就業二元體系是存在的,但事實上正式工與非正式工之間的差距越來越小,這主要是由于正式工作的縮水。第三,在中國大城市加強了對民工涌入的控制之后,中國的戶口制度是不穩定工作產生的深層原因。

這樣一個中國的案例研究對于國際上非正式工作和轉正的探討也有重要意義。代理員工和正式員工在今日中國國企內面對的不穩定狀況,表明現代化和城市化未必能緩解不穩定。正式工作的縮水表明很少有公司能躲過非正式化的大趨勢,工作的穩定性并不會因為從非正式工轉向正式工而有明顯的改變。在社會再生產領域成本開銷的快速飆升,以及中國大城市不斷加劇的對民工的排外,都重申了在尋找工作不穩定原因時,眼光不僅僅限于雇傭的重要性。因此,我們在轉正之上尋找更多解決辦法,才能真正應對不穩定工作的問題。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號