由于今年全球經濟大環境的不景氣,輿論空間中關于經濟問題的各種爭論和焦慮聲音格外密集。需求問題,貿易問題,債務問題,財政問題等等各種觀點爭論不休,對我國網絡上來說,也到處充滿了讓普通人焦慮不已,為了結論混淆各種概念和邏輯的“崩潰論”,比如債務崩潰,產業升級失敗,嚴重通脹/通縮等(其實通什么對這些人不重要,重要的是鼓吹崩潰),前段時間我們寫了篇關于廣義地方債的問題,今天聊聊人類社會經濟活動目前面臨的一些根本性問題。

今天的文章倒敘結論,有兩個結論。結論一:人類在當前技術潛力下的增長潛力已基本耗盡,世界經濟接近零和游戲,在這個背景下,問題沒有得到根本扭轉前,當代福利社會也很難再持續。結論二:人類經濟活動將重新迎接高利率。

為了解釋這兩個結論,我們還是要先說明人類當代社會經濟因何而增長,債務活動在經濟增長中起到的作用是什么,以及這種增長路徑現在為何逐漸面臨失效,接近零和游戲。

債務經濟,技術進步和經濟增長

先從網絡中兩個經常被拿來濫用的概念“通縮/通脹”說起。這兩個相反的概念頻頻被用來描繪同一種唱衰論調,實際上是因為當代人類社會的經濟活動和金融機制已經極其復雜,而普通人對經濟活動的要素理解在很多方面還停留在前現代階段,就如同告別學校之后大部分人對數學的理解一樣。

我們在以前的文章《美國天量印錢放水,為什么不會通貨膨脹?》《美元滔滔印不休,洪水還能往哪里流?》中也討論過,由于商品生產力的極大進步和金融機制的極度復雜,人們傳統印象中的大蕭條式的通脹已經沒那么容易發生。(不是說完全不會發生,也要看具體國家的情況和危機的程度)

最根本的影響因子之一是技術進步。我們總是從馬克思的政治經濟學理論框架談論資本主義經濟的危機必然性和最終不可持續性,但不得不說直到今天這種總危機顯然沒有顯著發生,以至于當今世界上大多數人仍然不真正認可政治經濟學這一經典論斷。根本原因在哪?實際上是在當代資本主義經濟活動下的技術增長潛力在之前仍然沒有耗盡。

我們以當代主流經濟學(顯學,西經),新古典綜合學派的理論,用以描述經濟增長的簡單模型索洛-米德模型來分析:

G=a ·△K/K+(1-a)·△L/L+△T/T

此模型等式左側為經濟增長growth,右側為資本的影響+勞動的影響+技術進步的影響。a為方程系數,K為資本、L為勞動、T為技術進步;

從系數上可以看出來,勞動的影響因數和資本互為“零和關系”,勞動的系數與資本的系數之和為1;但是技術進步不受限制,技術進步的增長,和經濟增長直接關聯。

羅伯特·索洛

詹姆斯·米德

事實上,近兩年所流行的概念,“全要素生產率”,是一個廣義的技術水平概念,包括制度體系、狹義的科學技術水平等,用更加馬克思主義政治經濟學的說法來看,可以認為是科技水平+生產關系的高下。

也就是說,在靜態視角或超長期視角下,除了技術進步帶來的經濟增長是“普惠性”的以外,由勞動產出率的改善將必然帶來資本權益的下降;反之,亦然。直白說就是如果沒有技術進步的因素,資本與勞動長期看最終將導向零和關系(不能排除的是,短期內勞動項和資本項都獲益的情況,我們下面討論)

這里,西方經濟學的底子來源于古典政治經濟學,和馬克思主義政治經濟學實際上是趨同的,可以推導出資本積累來源于剩余價值。

這就首先解釋了通縮的問題。從這個視角來說,靜態來看,通縮是內含在剩余價值的分配里的,即:社會生產商品總價值,多于靜態下消費部門總的購買能力,這有可能導致生產萎縮;然而,在當代很長一段時間內,由于投資的存在,技術進步的存在,使得過剩在動態的經濟運行中得以消弭,這便是古典經濟學所說的薩伊定律,他在“新常態”中的描述形式是:需求牽引供給,供給創造需求。

讓·巴蒂斯特·薩伊

在現代市場經濟里,還產生了更復雜的因素,并主導了當下人類世界經濟模式:信用貼現機制。無論是投資,抑或是消費部門主動加杠桿,都是將未來的收益(增長)轉移到當期(當下),在本期經濟循環消費了未來的收益。

今年熱傳的所謂“通縮”,即是國內經濟環境出現通貨緊縮的趨勢,這是由于私營部門收入持續下降、(以房地產為主的)投資減弱、預期轉差,所產生的。即原本趨勢性的城市建設轉軌到城市更新,粗放型增長轉為高質量增長,由此產生的投資方向轉移,在換軌過程中產生的收縮,這一收縮現象背后的原因是由信用機制導致的,而非其他,將這種“通縮”描繪成一種人們傳統印象中的崩潰式恐慌,實際上還是將當代復雜經濟現象和概念極度簡化和濫用的套路。

(稍微解釋下這里的信用機制問題,國民經濟的資產負債表之前是基于房地產在進行金融派生,當下房地產投資縮減,以保交付和城市更新為主的地產開發,極大的減少了信用的派生和循環,并連動了家電、家具、服務業的消費,辜朝明將之診斷為“資產負債表衰退”的原因正在于此。然而,中國國民經濟去地產化的過程,必然伴隨著原先地產信用結構的弱化。關于資產負債表和最近辜朝明的論調,我們后面文章會單獨討論)

總之,當代宏觀經濟活動之所以復雜,遠超大眾的表面理解,一是因為存在各種周期的波動和疊加,二是因為技術進步的復雜性。

再來說通脹。網絡上一些輿論在最近又重新撿起來了“M2超發和GDP的關系”這個老話題,只不過之前的論點是“中國經濟靠超發貨幣”,而現在的論點又變成了“廣義貨幣投放沒有有效帶動GDP增長”,言之鑿鑿所謂債務經濟,實際上是對廣義貨幣概念的深刻誤讀。

我們在之前的文章里就曾說過,公共傳媒里的許多經濟概念根本是錯的,盛傳的所謂廣義貨幣供應量(M2)和GDP的比值,基本沒有任何意義。無論是之前炒作通脹,還是現在焦慮通縮,實際上都不是簡單的貨幣問題。單憑M2和GDP根本無法推理出通貨膨脹的問題,這是因為通貨膨脹是一種貨幣現象,而且不是簡單的數量疊加,而是局部貨幣現象通過復雜性機制加總后,所涌現的宏觀現象。

現代人類社會的金融機制已然演變極其復雜,我們以我國M2的派生過程為例,通過帶有預期正面收益的資產作為抵押物,通過分享預期的未來收益,(憑空)增加當期的貨幣供應量。

舉例子來說,本公司用持續多年的房屋租賃合同作為抵押,銀行可以從本公司的未來租金中分到收益,借出現金。即本質是當期向未來的資金拆借。然后我再用借出的資金投入到當期的生產活動里去。而這種派生方式,就是杠桿,即我投入的資金只有一份,但我拿到了兩份資金進行生產,這就是2倍杠桿,

那么同時,我就必須為使用這多出來的一倍杠桿支付費用,即資金的租金。

在微觀上,租金由風險系數和貨幣市場的供求關系決定,即資本市場上錢多,那么租金(這就是“利率”)就便宜點,反之貴點;項目的不確定性大、我的抵押物可靠性差,那么租金就便宜點,反之貴點。這樣的基礎關系,就必須讓資金的借入方將資金投入到可以覆蓋成本的投資方向去。也就是說,M2是一種信用杠桿關系下的派生物。

輿論所理解的通脹,實際上是這類杠桿關系投入到生活必需品市場里通過炒作、囤積居奇、壟斷關系漲價所形成的的通脹,當年的“蒜你狠”“豆你玩”“姜你軍”就是這類現象。而去年以來,一些自媒體動輒鼓吹國內要通脹,馬上物價大騰飛,緣故不過是以為在房地產市場的M2派生機制可以遷移到生活物資市場,這不過是對國內商業運行體系(指生產生活用具用品的購銷體系)的誤解。

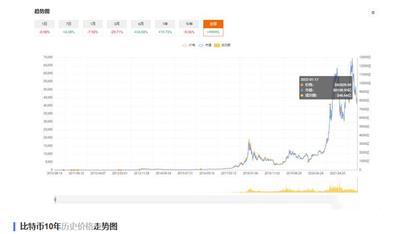

而美帝在本輪放水早期之所以沒有產生通脹,也可以用這個機制來解釋,是因為聯儲是以零利率投放的貨幣,資金的成本足夠便宜,隨便干點啥都能賺,金融資本自然傾向于將貨幣資金投入到股票市場特別是科技股、虛擬幣、房地產市場,真正炒作生活物資,可謂“吃力不討好”。現代社會工業產業的產能擴張能力極強,特別是我國這樣具有成套體系的國家,一旦價格信號發出指令,產能擴增能把囤積商品的人腦漿子打出來,虧損可能性很大。

相對來說,大宗商品即原材料有一定的炒作價值,這是由市場結構決定的,因為礦產和原材料的控制要比生產容易很多。包括期貨市場本身是為了對沖現貨市場的巨大波動而產生的,但用金融行為對沖金融風險,其實不如社會手段。期貨市場的對沖能力,遠不如監管部門的督導和行業協會主導的長期供應協議,這讓大宗商品的實際交易價格和商品市場、期貨市場變成了兩張皮。從這個意義上來說,金融派生的結構,本身就容易陷入空轉,因為資金天然地會流入流動性更高、收益更高(相對來說風險也高)的市場結構里。

我們回到經濟增長上來看,貨幣在索洛-米德模型的方程里根本不存在,那這應該如何理解呢?貨幣實際上在能動的影響資本,進而干預勞動和技術進步。

里根轉型以來,通過調整資本和勞動的關系,人類經濟活動中資本的長期收益率曲線遠高于勞動,那么當利率降低,就會通過舉債,產生更多的投資性行為,進而創造出新的需求,而這部分需求會回應投資行為,形成良性循環。假設此時投資收益率不變(因為勞動的供求曲線被壓平),那么投資行為將持續擴張,而總體的經濟規模自然跟著水漲船高,這就是總量增長。

所以我們可以看出,在人類社會現代經濟運作模式趨于穩定后,通過控制貨幣供應和派生的行為,引導社會投資規模,進而產生了對經濟活動的調節,短期內隨著貨幣政策(壓低利率走廊、投放基礎貨幣、增強貨幣派生能力等),可以拉起經濟增長。然而,貨幣的派生,本質上是債的關系的派生,貨幣的運動伴隨著的是債權債務關系的變化,是社會信用關系的流動。

這又回到了我們之前《輿論中的地方債》一文中討論的債務與經濟的問題。即,債的關系就是信用關系,幾千年來的人類社會經濟活動,沒有徹底脫離了信用關系的。

借債、還債,一方面伴隨著貨幣和資產所有權的變化,另一方面經濟增長也來源于此。因此,簡單的認為債務關系總是不好的,不應該舉債,實在是有失于偏頗。債務規模與廣義貨幣供應量一樣,不是一個衡量經濟發展的質量的硬性指標。

在國家層面,信用是產生債務的基礎,但債務率高不一定信用差。有些國家如美國、日本,政府債務比GDP分別為1.3、2.3倍,但信用依然很高,其國債利率很低,尤其是美國,政府債務上限已經到了天上,但依然是國際資本最具信用的主體。

零和游戲的趨向與當代福利社會的不可持續

那么,債務關系、債務規模與經濟增長并非簡單相關,就意味著人類當下的社會經濟模式沒有問題嗎?也并非如此。

本文第一部分只是簡要闡述經濟運行特別是經濟增長的長期性因素和短期性波動的原因,并非說債務一定是好的。相反,債務的居高不下,是經濟增長潛力萎縮的表征。

近十年來,我國GDP中金融業增加值的占比顯著過高,高于很多后工業化的發達經濟體,引起各方關注。有輿論認為,這是金融業過于貪婪,過度瓜分了實體經濟產出。其實這是一個暴論式的“說法”。

人大張杰教授的《金融業“過度”擴張:中國的事實與解釋》(《學術月刊》2021.10)曾提出一個解釋性假設,經濟下行后,理論上企業會降低負債,金/G比會回落。但是在經濟下行的這幾年,地方政府發展房地產、城投(即之前文章所述的“土地金融”)來托底經濟,金融業就必然同步甚至加速擴張。擴張的資金主要投向房地產、城投,這些領域擠占了金融資源。同時,許多地方城投的融資是受限制的,需要金融中介,導致利率高昂(即先前文章所述非標業務),抬升了融資利率,制造業部門面對高昂的融資成本,固定資產投資回落,被擠出。

而房地產、城投對GDP的貢獻可能不高,因此并不能彌補工業GDP的缺口,導致金/G比持續高企。金/G比提升抑制了固定資產投資,尤其是工業固定資產投資。但它沒抑制房地產、城投的投資。這就是所謂的脫實向虛,金融資源往這些方向集聚,沒去投資工業。

有意思的一個解釋變量是,工/G比與金/G比的交互乘積,系數顯著為負,意思是,工/G比重越低的省份,金融業的擴張越能帶來地方政府財政收入的增加和城投債發行的增加。印證了那個數據:越是欠發達的省份,金/G比增長越快。

從這個層面正好印證了筆者長期的看法,即缺乏實體支撐、缺少經濟增長潛力的地區,更容易陷入到所謂“債務陷阱”中去,從結果上看,他們的投資回報率低,甚至是負的,然而為了信用關系的存續和經濟循環的滾動,不得不借新還舊。當然,這樣的行為同樣不是虛空獲能,當現金流(廣義的政府收入)無法覆蓋利息時,暴雷就是一個時間問題了。因此,當規范地方舉債,整頓非標業務,規范平臺融資行為后,暴雷自然會來得更早一些。

從更一般的學理來說,貨幣的注入,需要經濟增長潛力的存在,才能轉化為有效的經濟增長。如果經濟增長的潛力已經很低,則無論是量化寬松還是什么其他的行為,本身是不能根本改變經濟活動的。這個時候,需要的是有效治理來改善生產關系,提升經濟增長的潛力。(即上文方程中的T)

轉換到國際視角,08年次貸危機以來,中美歐采取了不同的經濟政策,美國方面和歐洲都在進行量化寬松、利率歸零的措施,然而,從當下的結果看,歐洲的利率壓低只取得了長期滯脹的結果,即物價的上漲,只有中美取得了真正的經濟增長。

這正是因為中美的經濟增長潛力大于歐洲的原因。而中美之所以能取得有效增長,中美歐三家的內部原因進行比較可以發現,有政府比沒有政府強,強政府又比弱政府強。有效的市場治理、社會治理能夠有效提升經濟增長的潛力。

在二戰結束后,歐美的企業凈資產回報率長期維持在10-12%的水平上,而這一時期也正是所謂的“戰后黃金時代”。微觀上企業的良好經營態勢,正是宏觀上國家欣欣向榮的基礎。而依托于微觀經濟活動運行的良好循環,以及金融系統的持續賦能,歐美市場得以長期繁榮穩定,并構建了從出生到死亡的福利社會。20世紀七十年代的英國,正是在工黨的指導思想下,基本完成了這一社會理論藍圖的構建。

但是,七十年代中期開始的滯脹,卻又摧毀了工黨所創立的結構。特別是里根-撒切爾轉型,昂-撒國家重新鎖定了資本優先的路徑。但這一調整,本質上并未動搖二戰后福利國家的基本藍圖,只是規模與界限的調整,而非性質的徹底揚棄。無論如何,NHS(National Health Service)依然存在,基本人權的概念依然存在,人的基本福祉這一社會共識依然存在。

乃至于2020年新冠疫情爆發后,明明應該是古典自由主義的川普政府(川普嘴上是美國傳統保守派價值觀,保的正是自由主義傳統的守,捍衛的是其所謂的美國價值觀,即“小政府、不勞動者不得食”“最好的政府就是什么都不管的政府”)卻采取了當代西方左翼所主張的UBI(universal basic income)的方式,給全體居民用發錢的方式應對社會沖擊。

這已經深刻表明,無論政治綱領為何,即便最傳統的英美保守派也必須面對風險社會的現實。而風險社會的現實,就是“有政府比沒有政府強,強政府又比弱政府強”。

然而,美國短暫的UBI式全民發錢,又制造了大量的國債。文章前半部分筆者曾提及,“美國政府債務上限已經到了天上,但依然是國際資本最具信用的主體”,那么真的是因為UBI會“國富民強”,所以“內債不是債”,所以越發債美國經濟情況越好嗎?顯然也不是。

信用的強與弱,其關鍵是你借的錢用來干了什么,公司金融學稱之為有效資產的形成。為什么美帝的債務目前來看是穩定可靠的, 因為國際上安全資產需求旺盛, 壓低了美國短期實際利率, 同時美國的實際凈資產回報率保持高位。

其居民部門的消費意愿非常的強,怎么都壓不下去。這是兩方面原因造成的,一方面是資本流入加上之前發錢;另一方面則是其就業情況十分景氣。那么為什么美聯儲一直要通過抬高利率來壓低經濟景氣,進而逼通脹?因為當下的美國已經喪失了成套的、體系化的生產能力,所以其居民部門的購買力,一定需要以對外購買商品的形式最終實現,那買誰的呢?所以那脫鉤,或者說現在的新詞兒“去風險化”,意義何在呢?

而從另一方面來說,這種需求旺盛是一種虛火。這對于國力是一種嚴重的透支,因為借債所形成的信用關系,買的是美國的全球霸權,是安全需求,并沒有形成真正的有效資產。這里的投資回報是撐不住的,會極大危害微觀上企業經營的凈資產回報率。從這里也可以理解,這些年對新科技產品,無論是VR、元宇宙、還是現在的AI,美國的那種熱忱,這是對投資回報率的期待。

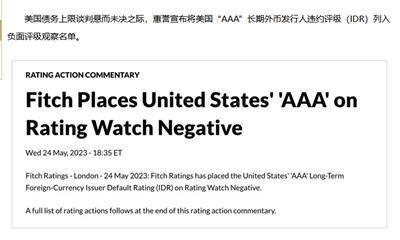

美國國債的情況,體現了美債和美元深刻的一體兩面的關系,從貨幣的產生基礎來看,美債就是美元,美元就是美債(使用中當然不是)。當下的美債所消費的,正是美元的基本信用。因此國債不能出現任何問題,是彼岸頂層的朝野共識。從這個角度出發,之前一些朋友認為美債上限可能會因為兩黨朝野的惡斗而出現問題,就是一種幻想了。

當下的國際經濟情況,是美國和中國處于一種冰火兩重天的情況,但這其實是一個一體兩面的問題。之前相當長的一段時間,是美國負債、發出信用,中國順差、獲得信用,然而美國用發出的信用消費和維系霸權,而中國用獲得的信用建設新的產能。但現在,這個循環的兩端,都不想再繼續了(實際上,即便想繼續,這一循環也無法繼續了)。這自然導致生產端出現通縮的趨勢,而消費端出現通脹的趨勢,這其實便是陰和陽驟然要分開,就會出現一個人陽亢一個陰虛。

這種陽亢進一步膨脹,可能會對美元體系的資產負債表構成內爆這樣一種可怕的前景,即空前膨脹的信用,淹沒了對安全資產的需求,美元計價資產的凈資產回報率持續降低,這從根本上否定了美元體系。不過也正是因為這種前景如此可怕,所以有識之士也都看到了,一定會盡全力去避免它。

這是美元長期需要維持高利率的原因,通過高利率控制信用派生的規模。而這種高利率,一旦上去了,短期內是不會再下來的,這是凈資本回報率的需要。通過拉高利率,對沖投資的風險。

反過來說,中國的問題則是資產負債表的萎縮,衰退。因為原本的外部信用注入(美元)循環影響變小,而內生信用的錨點是房地產,這個不能再玩了也是國內共識,因此無法找到資產負債表循環的信用關系的錨點,這個也是現在很多人都在說的。根源上,和人民幣的發行機制是有關系的,經濟信用的內生性不足。因此,盲目地降低利率、通過貨幣政策,也可能難以扭轉當前的經濟不景氣。畢竟,利率再低,也需要信貸派生的基本結構,而對外產能和土地金融,都已經不再有效。

因此,總的來看,中美歐這三大經濟體,都面臨著長期增長潛力持續下行的前景,雖然原因不一而同。回到索洛-米德模型的方程來看,美國的經濟增長主要靠技術進步和資本流入,歐洲的資本流入遠少于美國,技術進步也不如美國,因此增長遠不如美國;而中國先前的高速增長,正是勞動力市場、資本投資、和技術進步共同發力產生的,因此也就較美歐來得更快。

然而,當下,無論是美國抑或中國,資本都已遠遠過剩,這自然會讓資本項的增長拉動收斂,同時,里根-撒切爾轉型以來的貧富差距、社會不平等和代際矛盾,和遍及全球的老齡化,也讓勞動力市場不再穩定;那么,世界經濟的真實增長率(扣除通貨膨脹率后),收斂向技術進步的變遷速率就是一種必然。而不湊巧的是,人類的技術進步目前,似乎也進入了低谷期。

歷史上,每當人類世界來到這種時刻,其結果都走向了戰爭,與歷史所不同的是,我們這個時代有核武器的約束,但結果依然莫測難明。在筆者看來,這也正是從今年2月到前不久,頂層屢屢強調“做好面對風高浪急、乃至驚濤駭浪的考驗”的原因吧。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號