導 語

阿斯巴甜是一種重要的甜味劑,它被廣泛應用于藥劑加工和食品加工中。消費者不經意間在眾多零卡和無糖飲料中都會攝取這種代糖。然而,關于阿斯巴甜安全性的爭議由來已久。一些食品公司為了利益,有意掩蓋了阿斯巴甜可能引發的副作用。

7月14日,國際癌癥研究機構、世衛組織和糧農組織食品添加劑聯合專家委員會發布了阿斯巴甜對健康影響的評估結果,最終將阿斯巴甜歸類為“可能對人類致癌”。資本控制多年的正面輿論終于被國際權威組織科學反駁。實際上,糖的甜蜜很久以來一直與資本主義的黑暗相伴。

本文推送的飲食人類學創始鼻祖西敏司著名的作品《甜與權力:糖在近代歷史上的地位》,便將蔗糖產業置于全球資本主義發展的政治經濟學框架下進行分析,展示了糖背后殘暴的早期資本主義原始積累、嚴苛艱辛的奴隸化生產及溫飽線上掙扎的勞工階層。

因《甜與權力:糖在近代歷史上的地位》一書內容豐富,本文僅摘選了第二章“消費”與第三章“權力”中的段落,以饗讀者。

————————————————

《甜與權力》英文版封面和中文版封面

圖片來源:鳳凰網、澎湃新聞

第二章 消費(節選)

英國的蔗糖使用史揭示了兩個基本的變化,第一項變化的標志是1750年以來,加糖的茶以及糖怡流行起來;第二項則是從大約1850年以來,大眾消費登上了歷史舞臺。在1750-1850年的歲月里,無論多么孤獨窮困,也無論什么性別年齡的英國人都領教到了糖,而且絕大多數人對糖的喜好發展到愿意超出負擔能力去消費它的地步。1850年以后,當蔗糖價格驟降時,這一嗜好終于可以實現;糖也從1650年的稀有品、1750年的奢侈物,轉變為1850年的生活必需品。

此外似乎可以肯定,尤其在1850年以后,蔗糖的最大消費群體是窮人,相反在1750年前則是富人。這一轉變標志著糖從稀有品最終轉化成了日常用品,轉化成了第一個充斥著資本主義勞動生產力和消費之間相互關系的消費品。糖在英國國內資本主義經濟擴張中的地位,1850年和1750年相比有著質的區別。造成區別的原因,是工業經濟的不斷發展,以及該經濟與海外殖民地之間不斷變化的關系。

曾有觀點認為,生產像粗糖這類產品的種植園,能夠從兩個方面使宗主國的經濟受益:一種是將利潤直接向國內的銀行做資本的轉移以進行再投資,另一種則是為宗主國機械、布料、刑具等工業制品提供市場。這些方面對都市資本有多大的作用,學者們仍有爭議。不過事實上還存在第三種潛在的貢獻:為宗主國城市的勞動者階層提供了廉價的替代食品,例如土豆、茶和糖。通過對勞動者能量消耗和生產能力的正面影響,這些替代性食品在穩定資本主義的收益方面起了重要的作用,尤其是資本主義正是通過殖民地部門的整合而迅速發展的。

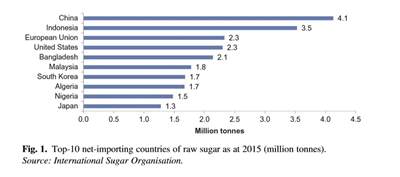

2015年十大原糖凈進口國(100萬噸)

資料來源:國際糖業組織

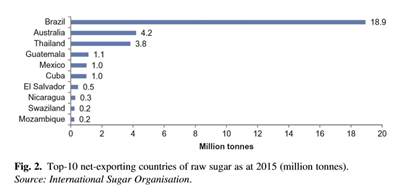

截至2015年,原糖凈出口前十名國家 (百萬噸)

資料來源:國際糖業組織

1750-1850年與1850-1950年這兩個時段之間的差別,有助于我們澄清上述這一點。在前一時期,糖(特別是與茶的混合)并未作為向英國工人階級的日常飲食提供熱量的重要來源,雖然它確實讓茶變甜了,而且也附加了一些容易吸收的卡路里。更重要的是,變甜的茶增進了工人們咽下大量平淡無味的復合碳水化合物(尤其面包)的能力,同時也節省了妻子的勞動時間,并省下了做飯用的燃料開支。但相對于核心的碳水化合物,茶和糖只是扮演了邊緣的角色。

在后一時期里,由糖所提供的熱量大大增加,因為此時它已不僅僅出現在茶和谷物食品中,同時也出現在其他多種食物里,并且使用量也是前所未有。與此同時我們看到了對殖民地利益的部分放棄,或許換個更好一點的說法,即對與殖民地相關的事務的重新調整。廉價的糖,在19世紀時對英國工人階級的日常飲食來說最多只是重要的附加品,此時卻變得至關.重要,甚至成為熱量之源:到1900年,它提供了人均1/6的卡路里攝取量;假如這一數字根據階級、年齡和家庭內部差異進行調整的話,那它在工人階級的婦女和孩子中所占的比重將高得令人吃驚。在后一時期,核心和邊緣的區分開始消失。

在許多國家,盡管也有若干不同之處,然而英國發生的蔗糖消費史卻總是一再重演。它在全世界為窮苦勞動者彌補熱量上的不足,同時也成為工廠勞動工歇里出現的第一批食物之一。此外,至少部分證據顯示,家庭內部消費的文化模式——昂貴的蛋白質主要由成年男性獨享,而蔗糖大部分由婦女和兒童消費——有非常廣泛的適用性。發生在窮人家庭的食物不合理分配,由于系統性地剝奪了兒童的蛋白質,而成為一種具有文化上的正當性的人口控制手段。“有一些強有力的但不宜公開宣稱的意見,反對將這些稀缺資源用于嬰兒與兒童,用十分簡化的表述來說,通過不合理營養分配造成學齡前兒童死亡在事實上是一種廣泛使用的人口控制手段。”令人不安的是,我們很容易看到蔗糖在這一“人口控制”系統中是如何被利用的。里根政府試圖在聯邦的學校午餐資助計劃中,把富含糖的食品醬界定為“蔬菜”則是最近的實例。

這些材料也顯示了社會性別和糖消費之間的關系。一個接一個的(男性)觀察者展示了奇特的想象,認為婦女比男性更喜歡甜的東西,認為女性可以用甜食來實現某些舍此則難以實現的目標,認為甜的事物無論從字面還是從比喻意義來說,都是婦女而非男性的領地。這些經常聽到的說法就其本身來說當然很有趣,女性與甜味之間是否存在聯系也是一個可以研究的問題,但它需要細致而客觀的調查研究才能解答。

糖在英國的歷史深深受到一些“意外”事件的影響,例如17世紀中期刺激性飲料的引進就是一個意外,但這之后糖的消費的發展卻并非意外;它是英國社會的各種潛伏力量的直接后果,也是權力實踐所造就的直接結果。現在我便可以轉向討論這一權力的性質,以及它所運作的環境。

飲食人類學創始鼻祖西敏司

圖片來源:知乎“群象之間”

第三章 權力(節選)

就不列顛的西印度群島殖民地而言,蔗糖在帝國中所扮演角色的地位于18世紀晚期,即喬治三世統治時期達到了頂峰。洛厄爾·拉加茨(Lowell Ragatz),一位不列顛西印度種植園主階層中的歷史學家,他講述了一個帶有點杜撰色彩的,關于喬治三世在他的首相陪同下訪問魏茂斯時的故事。其中講到喬治國王在看到種植園主奢華的陳設,以及擁有與自己不相上下的、完備的騎馬侍衛和男仆配置時被激怒了。據說國王大聲疾呼:“糖,糖,嗯?——都是糖!稅都跑哪里去了,皮特,嗯?稅都跑哪里去了?”這大概是意義和權力銜接得最為明顯的地方。

蔗糖在帝國經濟中獲得的意義與它在普通英國百姓中最終所獲得的意義完全不同,然而蔗糖的供給和價格是帝國政策的直接結果,而政策的形成部分是基于市場,更多則是基于蔗糖本身的可塑性。當本土市場發展起來時,蔗糖進口中再供出口的那部分便急劇減少,而生產本身也在帝國的勢力范圍內得到了保障。同時當對生產的控制得到鞏固時,本土的消費也持續增長。

此后,即便當基于差別關稅(differential duties)的貿易保護主義政策在議會內遭遇失敗,以及西印度的種植園主們與重商主義們的鼓吹失之交臂時,蔗糖照樣以前所未有的消費量一路長紅。這種情況甚至持續到非洲和亞洲殖民地也開始進行甘蔗種植和蔗糖生產,甜菜糖的生產在世界經濟中開始普遍趕超蔗糖時。到那時——也就是到19世紀中期——前述兩類意義在某種程度上已經統一在了一起。

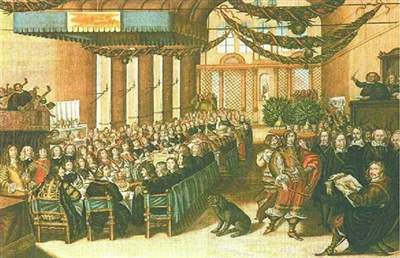

1649年三十年戰爭結束后紐倫堡宮廷和平宴會場景,宴席中就有糖雕 | 圖片來源:知乎“群象之間”

英國人變得把糖視為一種必需,而向他們供應糖也就變成了一項經濟和政治的義務。此時,巨大財富的擁有者們,他們的財富是建立在從非洲擄來的奴工們的勞動以及從美洲印第安土著手中搶奪而來的成百萬英畝土地之上——以商品的形式,如蔗糖、粗糖以及朗姆甜酒,通過賣給非洲人、印第安人、殖民者以及不列顛的工人階級從而獲得的,他們已經把自己和英國社會的權力中心牢牢地綁在了一起。許多商人、種植園主以及企業家都以失敗告終,然而從長期來看,自17世紀以后英國本土的新商品市場,其經濟上的成功卻是毫無意義的。從這一點上來說,糖意味著:帝國以及為它制定政策的社會階層,不僅力量得到了增長,它們的權勢也得到了鞏固。這也是其他所有類似的殖民地產品、貿易和宗主國的消費所同樣意味著的。

歐洲18世紀和19世紀間在飲食和消費模式上的復雜變化并非是隨意或偶然的,而是同一動因的直接結果,這一動因創造了一種世界經濟,塑造了宗主國中心城市與其殖民地、衛星國之間的不對稱關系,同時在技術和人力兩個方面塑造了現代資本主義的龐大生產機制和分配機制。然而這并不是說上述變化是人們意料之中的,或者說這些變化附帶產生的結果很好理解。

英國人如何成為世界上最大的蔗糖消費國,生產蔗糖的殖民地與提煉和消費蔗糖的宗主國中心城市之間的聯系,蔗糖與奴隸、奴隸貿易之間的關系,蔗糖與苦味的刺激性飲料的關聯,西印度群島的利益在保護種植園經濟,以及為蔗糖贏得國家的特別照顧方面所扮演的角色,蔗糖與皇室提高稅收的愿望不謀而合······這些以及其他諸多蔗糖歷史中的事實并不能被扔到一塊兒,打上“原因”或“結果”的標簽。就好像一旦將它們一并舉出,所有的事情便不證自明了似的。不過一些長期的趨勢還是存在的,而這些趨勢的普遍結果也一目了然。蔗糖的相對價格逐漸地穩步下降就是一個非常明顯的趨勢,盡管它的價格也存在偶然性的短期回升。

總體而言,在英格蘭,即使在13世紀和14世紀時,對蔗糖的需求也相當可觀,當時蔗糖的價格超出了絕大多數人所能承受的范圍。蔗糖的價格最早被提及是在1264年,一磅糖大約需一到兩個先令不等,而這已相當于今天的數個英鎊了。當大西洋島于15世紀末開始蔗糖生產時,蔗糖在英格蘭的價格降到了3至4便士一磅。它的價格在16世紀中期時再一次上漲,這大概是由于亨利八世時的貨幣貶值以及美洲白銀的大量流入。

然而蔗糖的價格并沒有攀升到其他“東方”商品的水平,甚至在埃及落人土耳其人手中(1518)之后也依舊如此;大概大西洋島己經供應了足夠——或是絕大部分——的蔗糖給英格蘭。在那幾個較早期的世紀中,蔗糖的相對價格比16世紀的最初十年要高,同期的消費也在持續地增長。

在艾倫·埃利斯(Ellen Ellis)看來,經濟危機帶來的通貨貶值也并未迫使英格蘭的那些“商人和地主們放棄他們對生活中愉快事物的消費。這些人養羊并把羊毛以驚人的價格出售,而在此之前他們已經是蔗糖的主要消費者了。”

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號