陶小姐,您好!

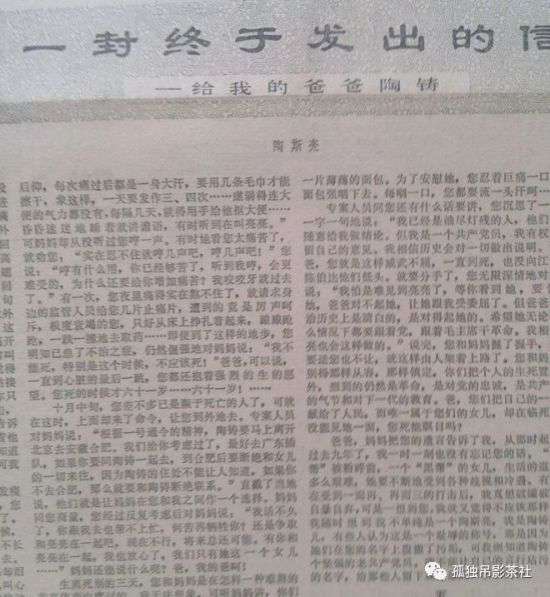

少不更事時,就知曉你于1978年12月發出的《一封終于發出的信——給我的爸爸陶鑄》,那泣血的文字和聲聲啼喚,讓得億萬國人潸然淚下,唏噓不已,真乃千古奇案,萬古奇冤唷!您,與您家的境遇,那簡直是比竇娥還冤!猶記那時的嬸嬸阿姨大爺大叔們是紅著雙眼讀了你的文章的,在農村里聽的是“木匣子”,要是擱到今日,沒幾打紙巾那是止不住嗒嗒直滴的淚水的,也讓得尚處少年際的俺,攥緊了革命的小拳頭,恨不得一巴掌把那萬惡的十年砸個稀巴爛!繼而深深的懷疑起一位老人來,甚至對他老人家滋生出怨意,還不知天高地厚少年狂妄,恣意妄言這位曠世偉人……。

不是嗎?你那著名“狀文”中,就有“爸,九年前,您含冤死去;九年來,我飲恨活著”這般駭人的字眼,撩撥得俺們又哭又嚎的。

這里不扯政治,不扯你爸在“史無前例”初,與偉人和繼續革命漸行漸遠,讓你不堪回首的那段歷史,咱就事論事,扯扯對你個人的印象。

不可否認,從始到今,您的文筆尚可,也頗能打動人,20世紀7、80年代一枚標準的女文青。

但俺,現在不這樣看了——至少二十年前就不這樣看了。所以,今兒俺要與你這位大家、名人,扯一扯上個世紀那波瀾壯闊之歷史——

撇開政治語境不說,俺首先想到的是你的家庭,你的兩位哥哥,及你的母親。

大伙兒有所不知,多以為你是你爸媽唯一的獨生女,其實你還有兩位不同姓的哥哥——兩位同母異父的兄長(嚴格說來是三位)。

你的大哥喚石來發,是你母親17歲上井岡山前,和夏明震烈士相識后的愛情結晶,是生在井岡山,呷著井岡山人的水長大的。時中國工農紅軍初創,是最艱苦的時期,你母親無力撫養,生下才26天就送給了當地一位石姓紅軍副連長,養父母先后犧牲后,尚幼的他曾隨老外婆靠乞討過活。

失聯23年后的解放初,好不容易尋到他后,你母親大度,尊他的愿望,仍姓石,回到了井岡山(此刻他也離不開那與他相依為命的80歲老外婆了),一輩子的身份就是個井岡山的耕作人。據可靠消息,他老人家生前最高行政職務就是一枚生產小隊會計。

夏明震烈士

夏明震烈士遺子石來發在母親墓前

期間,你大哥也曾希望媽媽在大城市幫忙給安排一份工作,但你媽媽卻語重心長地告訴兒子,說是,“毛 主席的崽都去前線打仗,你做么子不能安心在家務農呢?!”

改開后,“形勢大好”,人心躁動,你大哥后代,也即你媽的孫兒也曾提出不算過分之“農轉非”要求,可時已任了中組部常務副部長,身居高位的老母親,據說是“沉默不語,放下碗筷回了房間”。此等好事隨及泡湯了!

前面說了你大哥的生父夏明震,知曉吧?即“砍頭不要緊,只要主義真;殺了夏明翰,自有后來人”,著名的夏明翰烈士之弟,1828年3月,年僅21歲便在湖南遇難了,犧牲數天后,當你母親好不容易在河中尋到尸體時,只見心上人的全身,已被反動派的亂刀砍得稀爛……。你大哥是夏明震烈士的遺腹子。

你的另一哥哥喚曾春華,原名蔡石紅,是呷百家飯、著百家裳長大的(先前的乞丐、小攤販一枚),是你母親于1933年2月,在福建做地下工作時生下的,因條件惡劣,身體又非常差,難已撫養,出生才13天就送給了當地一湖北籍寡婦。白色恐怖下,遭國軍的殘酷迫害,稍大一點流落民間,從小成了“叫花子”。一晃十七載過去了,到了1949年換了人間后,你母親好不容易托人尋到。母子相見,眼中出現的是一名乍看起來像10歲出頭的小孩,臟兮兮的皮包骨樣,一頭的疥瘡,還跛了一條腿——“一枚標準的20世紀中葉之叫花子”!詢問之后你母親才知,這兒子在4歲那一年生了一場大病,導致全身的淋巴組織都潰爛了,要不是有好心人送教會醫院救助,早就一命嗚呼。可活下來也無法過正常人的生活,此時的他身體里少了一個腎臟、兩根肋骨,腳也廢了一條。你那一向內心強大的母親,當場撫子抱頭痛哭(時幫你你母親尋到兒子的戰友方毅,后來的副總理,看到骨瘦如材、一條腿被鋸去三寸,變成殘疾人,也忍不住悲從中來)……。

他,就是你母親與蔡協民烈士的親骨肉。蔡協民,曾經的一位紅軍早期領導人,毛教員主持的廣州農講所第一期的學生,初上井岡時任過毛教員的秘書。曾在黨內受到過冤屈,被撤職,與組織失聯后流落街頭,1934年7月于福建漳州被叛徒出賣,慘遭國軍捕殺。

因為那時的干部都講原則、守紀律,后來,這位孩子也沒能留在母親身邊,苦苦哀求無效下,只得離開,最后憑自個努力讀書考取技校,落戶廣東樂昌縣,當上了一普通工人,最高行政職務不詳,最后可能是縣環保局副局長吧(僅副科級的干干)。期間,他也深深地怨過自個的母親,說,“既然你生下了我,讓我受了這多的苦,現在又不管我”,一氣之下曾長時間不理母親。

其實,你還有一位兄長,叫蔡鐵牛,也是蔡協民和你母親的骨肉。是1931年11月,你母親在福建做地下工作時生下的,出生剛40天便尊組織令,忍痛“送”了一中醫(本來已說好了一斷奶就送回外婆家撫養,可時廈門市委急需一筆革命經費,為此還收了對方100塊大洋),后你母親實在是思念這小崽,牽腸掛肚想再要回來,一打聽才知,日夜想念而可愛的小鐵牛“送出”不到半個月便染上了天花,很快就死了。再要回來,一打聽才知,日夜想念而可愛的小鐵牛“送出”不到半個月便染上了天花,很快就死了。

后來你母親,每每想起最后一次含淚為小鐵牛喂奶的情景,便心如刀絞,淚如雨下……所以說來,你是兄妹中的老四妹。

蔡協民烈士生前與曾志抱著小鐵牛于廈門照了最后一次像

曾志晚年與家人照(后排左二為長子,后排左三為次子)

你媽真乃一位奇女子唷!一個堅強的女革命者,堪稱一個偉大的女性,一位大公無私的母親,一個純粹的人,一個高尚的人,一個脫離了低級趣味的人。她的曲折遭遇,現在聊來都讓人想放聲大哭。

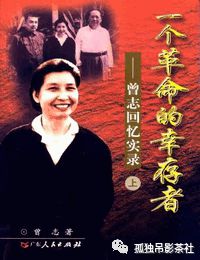

你母親是于1998年6月以88高齡去世的,實事求是地說,你的母親,革命六十余載,無論從個人和在黨內言,都遭受過不小的坎坷和誤解,可從不見你母親發牢騷灑怨氣,不是么?她老人家晚年寫下的《一個革命的幸存者——曾志回憶錄》,洋洋50余萬字,其間不見一絲反悔,和無病呻吟,反倒是說革命一生曲曲折折決不后悔。

正如她在書中寫的一句話:“我對我選擇的信仰至死不渝,我對我走過的路無怨無悔。”

她為新中國燃燒了自己的一生。死后骨灰被帶回到了井岡山。

再說吧,晚年你母親因思念故人,自費為夏明震烈士犧牲之地修的墓地,不僅沒半點遺骨,連原址也找不著了!只能由你在附近代尋了塊地將就(后來經考證,就連這塊地方都是誤認錯的),是不是這樣呀?

這里,得先聲明一下,說的以上情景,并非俺們這樣的小人物,存心想獵奇,窺探,炒作,更非上個世紀末地攤文學、心靈雞湯類(本人沒有這個剛需),而是要用這些具體事實(你母親的回憶錄和你的一些文章都述說了這些情況——兄妹幾位不同姓),以佐證你一貫來的“叫屈”,以透視后來的你到底是怎樣的一個人?比起你的兩位兄長,比起你的父母,還有那位早亡的“小鐵牛”,比起千千萬萬英勇犧牲的革命者,比起千百年來,面朝黃土背頂天的農大哥、后來的下崗工人師傅們,以及為新中國社會主義建設流血灑汗的人們,一些也曾受過委屈和冤屈的人們,你到底有多大的冤枉,以至于數十年如一日,斤斤計較于個人利益,祥林嫂式的向眾人抱怨人世間老天爺對你如此不公平!?

當年夏明震烈士犧牲之地和遺骨都尋不著了,你個人又有什么怨這怨那的!?

你于1978年12月載于《人民日報》的《一封終于發出的信》,掀起平反冤假錯案的一個高峰,可以說是開創了反思文學、傷痕文學和訴苦文學的先河,日子一晃真快呀!你小陶同志,從那時始,到現在,已是耄耋之年,滿頭銀發的陶奶奶了,俺呢?也年近花甲,驀然回首,對你當年,以及后來的一些文字,有頭皮發麻起雞皮疙瘩的感覺了。

不是么?后又見了你的文字——《相逢一笑在梅州》。說的是2007年5月12號,去廣東梅州參加葉帥誕辰110周年的紀念活動。

文中一開始便是:

……

……

文中,你似不經意地吹噓一些人,又嘲諷一類人,更有對偉人至親的揶揄,以及你洋洋得意,借頌揚他人,開展表揚與自我表揚之文字,感覺很不是滋味。說溫柔些,你是在賣弄文字、自我炫耀,說重點,你有政治上不端之嫌。

你繼續寫道:

1976年葉帥、華國 鋒和汪 東興等神武果斷地逮捕了“四 人幫”,毛 遠新也應聲倒下,被判 17 年有期徒刑。1993年,毛遠新出來后被安排到上海汽車工業質量檢測研究所工作,開始工資只有幾百元,妻子是工人,女兒和外孫女都有聽力障礙問題,自己也成了半個殘疾人。……這真是造化弄人,世事無常啊!

其后便通篇顯擺你陶女士作為“紅二”的老資格以及在“紅二圈”的交往。

……諸諸,你有必要這樣寫么?啥叫替人抬轎?啥喚幸災樂禍,賣文殺人不見血吧?嘲笑他人“應聲倒下,被判 17年有期徒刑”,“ 女兒和外孫女都有聽力障礙問題,自己也成了半個殘疾人”,你,一枚大家閨秀、紅色之后,在抬高他人同時,又如此埋汰毛家人?但你想過沒有,若失了導師,若沒有導師號召一群衣衫襤衫的革命人,包括帶領你的父輩們篳路襤褸、前赴后繼,去打破舊秩序,推翻舊世界,建立新中國,怕也不會有你的今日吧?你的幾個哥哥和前輩們在民國時的慘境便是典型例子。

到后面你筆鋒一轉,寫道:“和解也許只是一廂情愿”,字里行間透著一股勝利者的假慈悲和“絕不原諒”的煞氣:

不幸的是,沾沾自喜一廂情愿,對這場紅二代聚會充滿了無限期望的你陶小姐,過后卻大失所望!你在文章中說幾次婉拒記者的采訪,表示出厭惡記者咔嚓咔嚓,跟蹤采訪,可后來又埋怨媒體事后鮮有報道、意外靜音。“辜負”了你的期盼。

以上種種,瞅得出,你,大概率是一個表里不一的人。

別以為世上只有你這樣的人才算聰明,咱老百姓全瞎了眼。你真謂智者千慮、百密一疏呵!

對了,當時沒隆重報道,以至最高層有所忌諱,這才符合中國國情和現實狀況。

否則,你更會暈了頭,找不到北的……。

怪不得對于你的這篇文章,張鼎丞長女張九九給出了極其犀利而精確的評價:

你還老說自個是“草根”,“老百姓“,內里卻又迷戀于“紅色公主”、“紅 二代”之類稱喚(“紅色公主“這詞兒,本就是你于1991年1月,在《中華兒女》刊發的《我和聶力、李 訥、林豆 豆》一文中首現的,時讓得大導演謝晉還曾產生了拍攝一部《紅色公主》的沖動)。

李訥、林豆豆、聶力、陶斯亮(從左至右)

在文中,你把“紅色公主“一詞強行套在了偉人女兒李 訥身上,而你面對記者的采訪中卻宣稱:“我最反感人家把我稱為‘紅色公主’,我和這個名稱是格格不入的。”說來,李 訥大姐常年深居簡出,非必要,是極少出現在公眾場合的;反之你呢,常常高調亮相于各類高級聚會,不出幾年便要鬧騰個一番。請問:哪個才是“公主”做派呢?不是么,你多有與一些個如茅于 軾之類鐵桿西化“精英”的聯歡活動。多了,網上一搜便是。

說白一點,你一面把人家李訥冠以“紅色公主”,一面又宣稱自己不愿被稱作“紅色公主”,什么意思?

更甚的是,你文中有“公主是封建皇權體制下的稱謂,是舊社會的東西。共產 黨就是要消滅皇帝、公主這些東西”之語,這般貌似無比正確的語境下,你矛頭想指向誰?誰是在這里你想指認的“皇帝”?

反觀數十年來,你一面自稱不愿被稱作“公主”,一面又不斷借著“公主”身份到處活動、碼文、講話,喋喋不休地控訴自個和自個兒家在運動中的“不公遭遇”。其實,你只要比一比你的幾位哥哥,你的母親,及他們的人生苦痛,你早就該收晚市攤子了!

你算是幸運的了!自小多在父母身邊長大,大都市讀書,當年你從了軍,做了軍醫,最后做了名人名媛,還做到了中央統戰部司局級高干,全國市長協會專職副會長(行政待遇屬N級W檔)?而你的兩位哥哥則一直生活在中國社會的最基層。當然,你也有過你一段不愉快,甚至于“苦難”,也就是你撕心裂肺甚至于聲嘶力竭訴說的“革命家史”——“九年來,我飲恨活著”,可為啥大多數人沒這樣說?

當然,若你真是一枚普通百姓,以上諸諸,也沒啥可說的,問題是你絕不同于一般的老百姓。

早就知道你每年都會出來亮一下相,火它一把。果不其然,最近,在一個特殊時辰、關鍵話題上,聽說你又發聲了,而且是跟那打假斗士——司馬老頭懟,“效果”不賴。隔空喊話要司馬 南“大疫當前,請嘴下留情”。

聽人說你公開出面為資本站臺,為西方生產藥商吆喝,為一種大多數老百姓買不到、用不起的某國神藥“做廣告”,為一個網紅醫生辯護(本屬一名醫生的人躥紅成網紅,對頭嗎?);一個胡姓退休前媒體老總隨后跟進,與你站在了一起(一賦閑在家的前媒體老頭,在涉及黨和國家大政方針上頻頻發聲,甚至要超過了在任領導人的聲音了,這,正常嗎?)。

不是么?當你言之鑿鑿地稱呼輝瑞口服藥為“特效藥”,為翻車的網紅專家辯護的時候,你絲毫無法消除那些失去了至親的群眾的怒火,反倒不小心扯爛了自己精心維護幾十年的“良心公共知識分子”偽裝,露出了自己的真實立場,逗得人們去挖掘你曾擔任會長的中國醫學基金會與輝瑞的關系。

甭管主、客觀如何,你的表現,實在是讓人失望至極。

“要把渾身的膽量都調動起來講輝瑞”,什么意思?你曾是學醫出身,懂些藥,這不假,可一向聰明伶俐的你就不懂咱祖傳秘方——中藥了?似乎你一點沒說到中醫,是心理上排斥中醫?還是啥子說不出口原因?

鬧得沸沸揚揚后,你公開說沒收過一分錢,沒得過一丁點兒好處,這,蠻好的,俺們也相信,但問題在于,明顯能瞅出你在立場上選邊站,這些,亦讓人遐想不止……。

這些,也讓得多年不忍懟你的俺,不得不懟你幾句了(特注:之前不忍懟你,主要是對你爸媽的尊重,特別是你媽,黨內少有的女中豪杰,主席生前的戰友和學生。俺實在是尊重她)。

領袖生前與見曾志在一起

“俺不是藥神”,更不懂藥,但俺以為,你的種種行為,至少是對不起你的家庭,更對不起你的那早已仙逝之母親。

你不是不可以說話,發表個人觀點,但你,“是在一個不恰當的時間、地點,說了不恰當的話”。

陶小姐,你以為如何?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號