導讀

邏輯沒那么神秘。我們一生幾十上百年,天天都在用它。

最常用的一個邏輯,就是三段論。三段論是什么?可能你考完試就忘掉了。但如果給你舉一個生動的例子——關(guān)于“為什么你會死”——呢?

大前提:所有人都會死。

小前提:你是人。

結(jié)論:你會死!

這樣,邏輯就非常清楚了……

世界上第一部邏輯學著作是亞里士多德的《工具論》。書里的例子,只是把那個會死的你,換成了蘇格拉底。當然,神探福爾摩斯、波洛和李昌鈺用來論證犯罪軌跡的邏輯,會比這復(fù)雜很多很多。

中國原本沒有“邏輯學”這個學科,也沒有三段論這樣的公式。邏輯學作為西方哲學的一個門類傳入中國,并后來發(fā)揚光大,其中還有毛澤東的很大功勞。

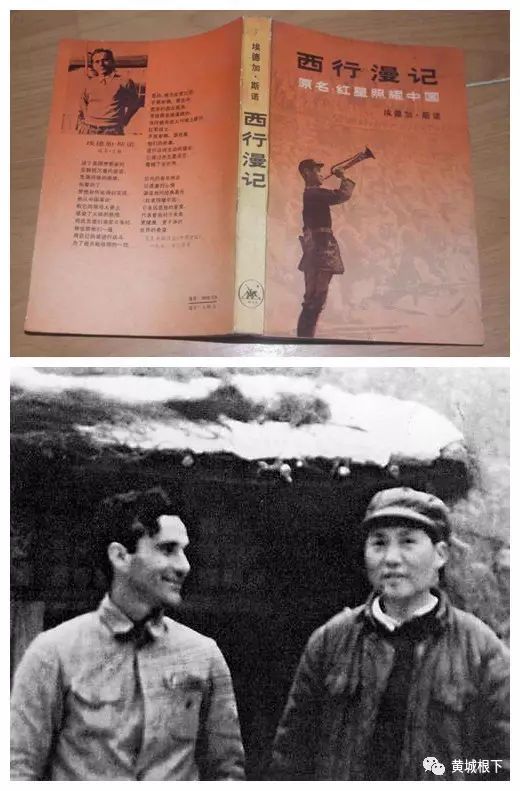

埃德加·斯諾《西行漫記》中說,毛澤東回憶,1912年,他在湖南省立圖書館學習期間,讀過一本“約翰·斯圖爾特·穆勒的一部關(guān)于倫理學的書”(a book on ethics by John Stuart Mill)。

這里應(yīng)是當時的翻譯把中文的“論理學”(Logic)誤聽為“倫理學”(ethics)了,這兩個名詞的英文差別是很大的。事實上在那時,穆勒著作的中譯本,有《穆勒名學》這樣一本“論理學”著作,并沒有“倫理學”著作。“論理學”、“名學”,都是“邏輯學”譯成中文后的曾用名。直接音譯為“邏輯”,是章士釗首倡的。1917年,他出版了《邏輯指要》一書。

青年毛澤東讀了《穆勒名學》之后,學以致用,養(yǎng)成了從邏輯學角度反思自己是否存在“論理上的錯誤”的習慣。

毛澤東之后再讀邏輯學,已是20多年后的延安時期。這一時期,毛澤東讀得最多的是哲學書。當時的蘇聯(lián)哲學界,是將形式論理學看作形而上學的、唯心論的東西加以否定的。

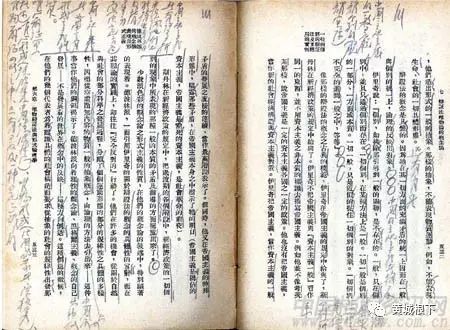

毛澤東多次讀過李達、雷仲堅合譯的西洛可夫、艾森寶等合著的《辯證法唯物論教程》,在上面的批注也最多。李達、艾森寶等人當時把形式論理學混同于形而上學,毛澤東也一度受到影響。

在毛澤東1937年寫的《矛盾論》中,原來有一節(jié)討論“形式論理學的同一律與辯證的矛盾律”,其中也是混淆了形式論理學和形而上學,對形式論理學作了類似于蘇聯(lián)教科書那樣的批評。

1938年春天,毛澤東讀到了潘梓年的《邏輯與邏輯學》。在毛澤東的讀書日記中寫道:“潘梓年同志寄來了他所作一冊《邏輯與邏輯學》,本日看至93頁,頗為新鮮”,之后只用了三天時間,一口氣讀完。

毛澤東為什么會覺得這本書“頗為新鮮”呢?它重點探討了辯證法和形式邏輯的關(guān)系,將邏輯學分為方法和技術(shù)兩部分。作為思維方法的邏輯學是辯證法,而形式邏輯則被當做邏輯術(shù),屬于邏輯學的技術(shù)部分。它將辯證法和形式邏輯結(jié)合起來,各司其職,共為思維所用。這個新見解,在中國邏輯學史上有承先啟后的重要價值。

后來毛澤東再看自己的《矛盾論》,感到“論形式邏輯的后面幾段,詞意不暢,還需修改”,所以正式發(fā)表時,論形式邏輯的那一節(jié)就全部刪去了。

毛澤東更深入地閱讀研討,乃至于大力推廣普及邏輯學,還是到了建國以后了。

毛澤東在《辯證法唯物論教程》中的批注

毛澤東在《辯證唯物論諸問題》中的部分批畫

1956年,《新建設(shè)》2月號上發(fā)表了復(fù)旦大學教授周谷城的《形式邏輯與辯證法》一文。該文對形式邏輯提出了新見解:

形式邏輯的對象是推論方式,它的法則只是對推論過程的形式規(guī)定,它的任務(wù)側(cè)重于依據(jù)大前提如何推論,卻不問大前提是怎樣成立的;

它對任何事物都沒有主張,因而沒有觀點上的傾向性,沒有階級性;

它既可以為辯證法服務(wù),也可以為形而上學服務(wù);

它既能為正確的主張服務(wù),也能為錯誤的主張服務(wù);

在認識活動中,辯證法是主,形式邏輯是從,主從雖有別,卻時刻不能分離。

毛澤東十分欣賞這篇文章的探索和新見解。周谷城向毛澤東訴苦:“我的意見很少人贊成,我很孤立,成了眾矢之的。”毛澤東安慰他,人民大學有個王方名,他的觀點與你相同。之后毛澤東還將王方名教授的相關(guān)刊物寄給周谷城。王方名,就是后來的著名作家王小波的父親。

據(jù)《毛澤東年譜》中記載:

1956年4月11日上午10時,同周谷城談話。11點半,在中南海頤年堂邀集馮友蘭、周谷城、鄭昕、金岳霖、賀麟、費孝通、王方名等座談邏輯學問題。陳伯達、胡繩、田家英參加。

參會的都是國內(nèi)頂尖的哲學領(lǐng)域?qū)<摇希珴蓶|介紹周谷城與王方名認識,鼓勵他們共同探討相關(guān)學術(shù)觀點。

這一段時間,毛澤東讀邏輯學的興趣十分濃厚,大力號召“干部要學點邏輯”,并強調(diào)寫文章和文件要合乎邏輯要求。

他說:“我有興趣的,首先是中國近幾年和近數(shù)十年關(guān)于邏輯的文章、小冊子和某些專著(不管內(nèi)容如何),能早日匯編印出,不勝企望!”還稱贊姜椿芳等編輯的六卷《邏輯學論文集》。

周谷城回憶,毛澤東生前有意把中國近代邏輯論著匯編成一部叢書,并表示他愿為這部叢書寫篇序文。之后,中央政治研究室從解放前出版的邏輯學專著中,選出11本,出了一套“邏輯叢刊”,其中包括嚴復(fù)譯的《名學淺說》和《穆勒名學》,潘梓年的《邏輯與邏輯學》,金岳霖的《邏輯》,章士釗的《邏輯指要》等。

章士釗的舊著《邏輯指要》,1943年曾再版于重慶,1961年經(jīng)修訂由三聯(lián)書店出版。關(guān)于該書再版的由來,章士釗回憶:

北京解放后,一日,主席毛公忽見問曰:“聞子于邏輯有著述,得一閱乎?”予躊躇答曰:“此書印于重慶,與叛黨有關(guān),吾以此上呈一覽,是侮公也,烏可乎?”公笑曰:“此學問之事,庸何傷!”

《邏輯指要》一書運用西方形式邏輯的框架,系統(tǒng)地敘述了中國古代尤其是先秦的邏輯思想,論證了“邏輯之名,起于歐洲,而邏輯之理,存乎天壤”,駁斥了所謂中國無邏輯的偏見。后來,毛澤東不僅詳細閱讀了該書,還親自修改了該書的重印說明。

一提起金岳霖,大家第一個想到的可能是他終身未娶,癡戀林徽因的軼事,但他最重要的事跡,其實是最早把現(xiàn)代邏輯系統(tǒng)地介紹到國內(nèi),是著名哲學家和邏輯學家。

有一次開政協(xié)會,毛澤東走到金岳霖跟前,拉著他的手說:希望能寫本邏輯通俗小冊子,我還要看。于是,60年代初,在金岳霖帶領(lǐng)下,幾位邏輯工作者前后奮戰(zhàn)凡3年,編著了《邏輯通俗讀本》一書。此書幾年間就出了5版,印了8次,還被譯成少數(shù)民族文字和外文。全國出現(xiàn)了一股學習邏輯的熱潮。

1964年,毛澤東在春節(jié)談話中又提出“中學生學點邏輯”。各地中學后來也開始講授邏輯基礎(chǔ)知識,至今在中學語文科目中也包含著邏輯知識的內(nèi)容。關(guān)于怎么學邏輯,毛澤東也有自己的見解,就是要在用中學。他說:“可以讀一點課文,但是不會懂得很多,只有在運用中才能逐步理解。在用的時候才逐步懂得。”

1965年12月,毛澤東明確提出:

形式邏輯是一門專門科學,政治上互相對立的派別會從對立的前提作推理,得出的結(jié)論也相反,但并不妨礙他們的推理都是合乎形式邏輯的。

換句話說,毛澤東認為,形式邏輯不管前提的思想內(nèi)容,因而是沒有階級性的。哪個階級掌握了它,都可以為我所用。因此他強調(diào):“形式邏輯它是一門獨立的學問,大家都要學一點。”

是的,人人都要學一點邏輯的道理,在什么時候都是適用的。

今天,社會思潮如此紛繁復(fù)雜,當海量的信息鋪天蓋地而來的時候,你相信哪一個?你選擇哪一個?事實上,我們都有體會:當我們內(nèi)心傾向于相信某一個觀點時,往往很可能只去找正面證據(jù),來強化對它的論證。而這,其實是不合邏輯的,而且也是很危險的。

怎么辦?就是毛澤東說的,“大家都要學一點邏輯”。像毛澤東一樣,多學一點邏輯學知識,你不僅可以知道你為什么會死的道理,還能在面對千人萬事而無從判斷和選擇的時候,更能透徹地辨析這樣的問題——

“我以為我以為的是否就是我以為的?”

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號