引言:

如果我們不考慮“做題家”一詞最初的姨學碩法背景(來自遠邪的李碩自稱發明了這個詞),只考慮2020年隨著豆瓣“985廢物引進計劃”小組興起而出現的這一輪“小鎮做題家”話語的話,那么小鎮做題家的意思是指在方圓幾百里做題這項競技上達到頂尖水平的人,雖然后天努力高考一鳴驚人飛出小鎮,但由于天生資源稟賦不足而在大學時,其綜合競爭開始泯然眾人的夢碎者。

但他們很難說是社會競爭中的失敗者。事實上,即使到了今天,如果能達到做題家這個[家]的水平,概率上比起占我國人口更大比例的只小初高、普通帶學學歷的朋友們,更容易獲得相對不錯的生活。按照原意,我們這樣的最多算「以做題家模式培養的」的小鎮做題工以及錯題本。

前段時間的某四字明星考編事件引起眾怒的原因,是某些媒體親自下場給質疑四字明星不正規考編的網民們批發“做題家”名號,使得概念進一步被泛化(然后拜周公子所賜“做題家”這個詞火上加火),但凡做過題的,由于擴招進入本科序列的,都被卷入這個二元對立話語結構。表面上是小鎮做題家大戰四字明星,實際是指向了更深層次的分配問題。

無論是小鎮做題家,還是那些被代表、被批發的做題工、錯題本,其實背后都有一個隱藏命題:進城。今天筆者就適當挖掘一下這個命題,目的是為了讓大家理清當下紛繁蕪雜的網絡輿論場中一些預設和階級基礎,并嘗試在回答[我們是誰]這個問題上做點微小的貢獻。

小鎮做題家的歷史進城

說到小鎮做題家,就不得不提到鄉鎮這個政區。鄉是農村地域性政區,是沿用數千年的行政區劃。秦制后,郡領縣,縣轄鄉。鄉下面有亭里。之后歷朝歷代都沿用了鄉。

中國長期是農業社會,市鎮,城市的人口就很少,鄉村農業人口是大多數,即使到了上個世紀末也依然如此。起初,面對如何解決農業人口這個問題,第一共和國采取的思路是城市工業不斷發展的前提下,通過不斷的[招工],從農村繼續抽走下一代,然后通過以縣城為中心,以公社為基本單位,對農業進行產業化改革。然而工業化的過程并不理想,在某個時期農村反而成為了消化上千萬城市青壯勞動力的過剩危機的場所。

83年后公社改鄉,重新回到了歷代的建制上。隨著城市化水平提高,國內把大量的鄉建制改為鎮建制,這個過程中伴隨的是近郊的農村土地被征收征用建設工廠、商品房,被征地很多農民不得不改變生活方式,向工人或個體職業轉變。而后從用地權屬上看,鎮往往為國有土地、集體土地混雜狀態。

也因此作為“小鎮”往往會比較尷尬,在于不城不村,亦城亦村。鎮的兩類戶籍比例介于城鄉之間——小鎮出身的人,往往混得好些就進城當城里人了;而農村人進鎮住的,仍然以農村人自居。這個“鎮上人”并不是一個最終狀態。另外,如果是大鎮,由于產業的分工和集聚,鎮和鎮之間的特性遠遠大于共性。大鎮人,確切地應該稱作工業區居民(東莞一批大鎮),特色產業區居民(塘下柳市店口鎮等),旅游區居民(太湖周邊各古鎮),影視區居民(橫店)。

然而也就在這個過程中,共和國分層結構也從前三十年的【1.國營重點廠礦院校——2.大中型城市——3.工業化縣區——4.廣大農村】,逐漸轉變為帶有地區概念的【1.北上廣深所謂一線——2.長三角和珠三角等國家級城市群——3.省會城市與較大的地級市——4.三四線城市——5.中西部縣城和鄉村】。同時結合東比西好,南比北好,口岸比內陸好的概念。

其中,一批曾經靠礦產資源起來的工業區縣,過去的老大哥工人們,在經濟結構嬗變下,層次由原來的3掉落到4甚至5,這其中的失落感和陣痛感可想而知。

對同期那代農民來說,他們雖然進城但他們根本不是市民,也不是完全意義上的工人階級,筆者在之前寫農民工的文章里寫過:

“……正是從1984年啟動城市改革起,城鄉收入差別迅速擴大……本質上,農村勞動力面對城鄉有代差的收入,但是支出和城市比相差不大的情況下,以補貼家用的名義,被迫選擇進城務工。而農民因為學歷、技術和資源差異,又只能參與低收入、多數城市本地人不愿意從事的苦臟累的工種……長期維持在高于農村收入,但低于城市普通收入的情況,從而保持較高的剩余價值率。”

一代農民工在這個資本邏輯演進下,雖然身在東部的大城市,真正進城的步驟是從鄉鎮進縣城,子女預期從縣城進市區,到省城。鄉鎮到縣城,對普通農民來說是一輩子的進城。他們的下一輩,也即70、80后,靠高考這選拔制度的一根準繩,在上面埋頭苦學,取代裙帶,完成鄉鎮到城市的跨越,完成父輩和兄長輩積累一生的“進城”是可能的。頭頂可能性的他們即為小鎮做題家。

不過,嚴格意義的小鎮做題家,是一個短暫的歷史現象,在資源分配的市場化程度還比較低的八九十年代,有一些不錯的老師留在鄉鎮中學,也給那時候的小鎮青年帶來了啟蒙,而后這批老師基本都走完了,好生源逐漸往縣中走。小鎮做題家在本世紀初已經變成縣中做題家。由于農村基礎教育的也按照市場配置資源了,小鎮青年多數是去了職校和專科,甚至有很多初中上完就去打工。之所以還殘留著“小鎮做題家”這個稱呼,一是因為這個詞更顯得文藝腔(畢竟來源于某瓣),二可能是70后80后確實依靠那個歷史窗口進城,如今的議程在他們手上。

于是,我們能看到幾波步調不相同的“進城”:

一代農民工雖然肉身澆筑在大城的血汗工廠和工地,但他們社會關系還保留在鄉鎮和縣城;

二代農民工(提到小鎮錯題本)很多已經不會種地,身上無產階級屬性更強,他們也要進城,不過最終進的是地市和省城;

與二代農民工同輩的中的少數人,依靠當時的歷史窗口和較為公平的高考制度步入城市,又趕上中國入世和大基建下的工程師紅利,順利進入各城市的中層,建構了中層的教育-收入觀理念,成為了該城新市民的代表;

他們更后一輩的縣中做題家,則以前輩小鎮做題家為榜樣并繼承他們的頭銜,目標是通過選拔制度,成為市民的預備役。

他們像被磁鐵吸附著進入各自的方陣。

成為新市民

前面道:“鎮上人”并不是一個最終狀態。也就是說,他們的后代或早或晚是要從“農民”轉成“市民”的。“市民”這個詞,雖看起來是平平無奇,“小市民”更是一種貶義詞,和小布爾喬亞差不多,但實際上,這個身份配置不僅僅是戶籍本,也包括更好的教育資源、職工醫保和養老保險,這些都是大多數的農民享受不到的福利,同時,它需要物質載體(房產),并且前面提到的【五層級】中,公共資源越向頭部城市集中,做題者為市民權贖買的[進入門檻]就越高。房價就是這種二元身份對立的貨幣化體現。

這個分析范式固然有缺陷,我們后面會講清楚,但會告訴我們,當下輿論場上,存在著一種新的保造之爭,背后的社會基礎是新市民的涌入一二線帶來老市民們的沖擊,即改開和新經濟業態的建立意味著城市老市民的社會再生產出現危機。如老市民方方的孫女已經中專畢業,對他們來說更好的方式是把后代送去英美留學;而像“小鎮做題家”經常被拿出來鞭撻,即使小鎮已目前不怎么生產做題家了,但依舊要蒙受污名。

在老市民那里,新市民與歷史上的任何移民都沒有不同,從歐洲潤美洲,從東海岸向西海岸,只有最精明,最兇悍的才能通吃,換句話說,就是更能卷。

誠然,一二線老市民雖有危機,但他們的子女還是要比外來的年輕人輕松許多,其家族的資產和食利模式能供給子女的無房產壓力,更寬松的消費主義生活。有趣的是,有部分老市民路徑依賴的以為下一代依舊需要婚姻配置來完成再生產(土著找土著),但去一去老市區相親角就明白,這種再生產并不容易。

所以“鳳凰男”“扶弟魔”等說法,也是市民二代們的原本規劃的享樂路徑遭遇了阻礙而產生的,歸咎起來,是外來的低位者欲成為市民,和本地市民要保證自身資產和個體安全,形成了種種博弈行為。

誰是我國當下的一二線的“新市民”呢?根據筆者的觀察,主要是世紀初進入都市的租金食利者,靠房產鞏固資產的低端制造業老板,新經濟業態發展后有較高收入的專業技術者、工程師,以及體制內的中層管理者,前兩者一般被土著們稱為“土老板”,后兩者很多是當年的“小鎮做題家”,而他們或多或少一起參與構筑起了護城河,迎接著繼承了他們衣缽的后輩“縣中做題家”。

毫無疑問,那些接受過高等教育和新經濟業態洗禮出來的鄉鎮青年,哪怕身上還沾著泥土的氣息,也不耽誤他們被視為新市民的預備役。問題在于,想要獲取[市民權]——尤其是一二線[市民權]的價格在日益融入全球資本主義并接受危機的過程中愈來愈昂貴,如果他們同時對自己的未來有了前輩“小鎮做題家”進大城的構想,可市民“轉正”機制又被不斷延后,互聯網996的負面性在不斷蔓延,那么接下來的歷程將充滿痛苦。

我們看到,從16流行的“階層固化”,到19年流行的“內卷”,再到去年的“躺平”“潤學”,就是一個心理調適的過程。

階層固化嗎?馬克思VS韋伯

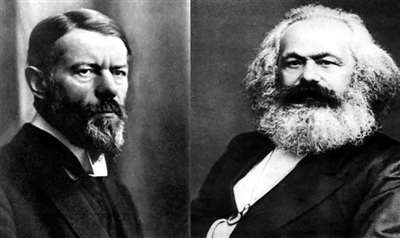

在這里,本文要回應以上分析范式的缺陷。“市民”始終是一個階層概念,而非階級概念。階層和階級,乍一看英文都一樣,都是class,但翻譯上考慮到了兩位思想家的不同,他們分別是馬克思與韋伯。

在馬克思這里,階級代表了經濟生產關系的規定。由于對生產資料的占有不同、在生產過程中的地位不同、取得勞動產品的份額不同,由此產生了剝削。剝削階級和被剝削階級發生沖突就成為階級社會的常態。“階層”是韋伯發展出來試圖回應馬克思的“幽靈”,他加入了主觀的文化因素,使之理解起來更接近于“地位”,他認為階級只是人們在實際生活中有著不同生活機會的群體,而不存在剝削關系,但基于“我上車了得把門關上”,階層間還是會有沖突。

馬克思是加入了“誰來決定這個社會的運動本質和發展”這個命題,而靜態的階層劃分不需要在意這個,他們更多看到了那些將人們區分為高低不同的等級序列,權力通過“社會隔絕”來限制人們獲得資源。通俗來說,馬克思是告訴你:這個世界本身就是勞動者創造的,只是因為一些掩蓋的機制(利潤)這些成果被另一個階級竊取了。正是因為勞動者創造了我們所看到的現代文明,才有理由說勞動者有能力爭取自己的解放。

而韋伯作為資產階級學者更多是看到了社會上層用一種無形和有型的權力在隔絕下中層,限制人們向上爬,所以流行于市面和互聯網的“階層流動”、“階層固化”的敘事,往往是韋伯主義的,因為在馬克思那里,單個人或者小團體的往上爬,并不能改變整個階級的境遇和決定社會的發展。

回到大城市民和小鎮做題家這組關系,從階層上看,住宅和戶籍一起構成起了一線公共服務的基礎性門檻。此時的“房產”,就是市民與非市民的界限,前者難免高人一等;而從階級上看,高房價更多是中國日益卷入全球資本主義以及其危機的后果,這是需要全社會承受的。不掌握生產資料的新老市民,在將來社會變局中依然是脆弱不堪的。

做題家以成為大城[市民]為目標并沒有問題,這是一種對美好生活的想象,是樸素的對社會價值的想象,但身為無產階級,也需要認清這是把依附性的中間階層作為了這種想象的支撐,認清這點是非常重要的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號