這兩天江西周公子算朋友圈頂流了,活生生一處當代現形記,值得談談。

周公子的朋友圈當然不全是真的,算某種人設。據說周公子搞這個朋友圈,是設定異性朋友才可見.但周公子朋友圈里的一些事,也不全是假的。或者說在他為了完善這個設定,在自己身上集合了很多別人身上的事情,并進行了夸張。

然而,這夸張雖然扭曲變形卻又使許多人都覺得似曾相識,乃至呼應了普通人的一些猜想。哪怕實際上并不完全是這樣,沒那么夸張,也讓許多人覺得就該是這樣,好使自己的怨氣有個宣泄方向。

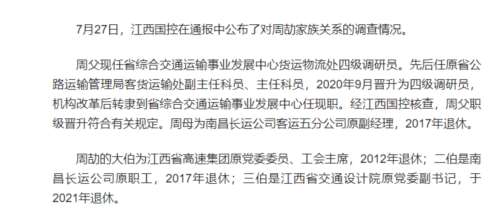

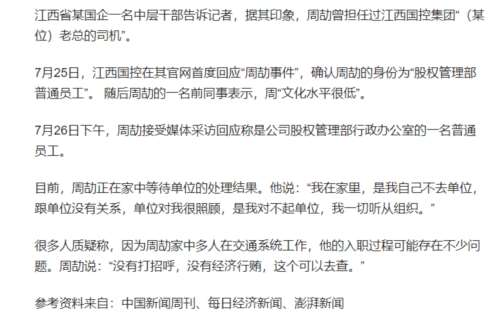

實際上調查也證明了這一點。雖然調查極力強調了周公子是吹牛大王。比如他常去的茶葉店就只賣過6800塊的茶葉,絕沒有二十萬一兩的,周爸爸、周媽媽都只是科級小吏而不是大官,幾個處級的伯父都退出一線了。可一樣證實周公子確實是關系戶,滿門上下幾十年來都在交通這么個誰都懂的肥系統里吃食,家里出了幾個不大不小的官吏。

這就真屬于黃泥掉褲襠,沒法說清了。你說周公子吹牛,群眾還真愿意相信他,十句有七句假的,萬一有三句真的呢?小老百姓還不是看曹雪芹這個破落戶吹牛,才知道清貴人家是怎么過日子的。大家也只有聽人家吹牛這么個不靠譜的渠道才能知道點想知道又沒法知道的事情。起碼也比你板著臉咬定從周大伯到周爸爸、周媽媽,大家都是一塵不染,一心為人民服務的活圣人靠譜吧。

其實,明眼人馬上就看出來了。周公子牛皮吹的震天,說到底是個學渣,過不了最起碼的考編這關,沒能取得當吏的資格。周家也遠遠沒到真二代的程度,沒法搞空降轉軌和各種創業神話,所以周公子本質不過是個靠關系吃飯的勤雜而已,不是正經干部的身份,沒辦法真的接過家族的槍。

然而,周公子再拉胯,名下有房有鋪,雖說也是這行當的普通身家,確實也比一般人過得好太多,這又是真的。或者說,大家所不愿面對的,壞就壞在這個所謂普通上。你說周家是小吏,可人家代代官身,有幾個處級,還是正兒八經的肥缺,真是一窩子躺在糧倉里吃倒飽生孩子,啥都不用愁的大老鼠。偏偏這樣的老鼠確實很多,一窩一窩的,還不怕人。

周公子這件事,或者說周公子現在的困境,是你說他事大,其實也不大,他行為上有多大的錯,也就是造成嚴重社會影響,按公務員處分條例頂天也就是記過,于他一個職工有什么關系?你說要拿這家充KPI,又難免物傷其類,還容易引起其他聯想。

但你說這事小,顯然在輿論上也不是小事,一些過去脈脈溫情的面紗被揭破了,有些赤裸裸的事實要去面對。捅穿了這層窗戶紙,大家心里有數了,如果沒有任何作為,這個影響顯然就不會簡單隨熱點過去而過去。

我們可以看下歷史。這類困境在古代歷史上是可以比較常見的,不妨可以看看歷史上是什么樣的情形。古代王朝當然也要經常面對處理民怨,砍貪官污吏的問題。

大清的貪官污吏里,有三種人是比較特別的(這里不討論勛貴,不在這個話題范圍內)。第一種是能吏,這種一般也是大吏,像李侍堯,治理云南把一個過去要吃轉移支付的省搞成國家的錢袋子,能力是真有,但品行也真差。你貪就算了,哪怕你帶全省一起貪,關鍵還被人抓到把柄,在政治斗爭中直接抖出來,逼皇帝要處理。這種怎么處置就比較講究了,殺可,不殺也可,問題實際取決于皇帝能不能自己背鍋上。

第二種是草吏,這種基本上連官都不是,實際上就是我們常說的城關鎮五巨頭(源自SC論壇的一個梗)。這些人在地方上盤根錯節,數目龐大,形成了一個吏的階層,是大清官場生態的最下位。

以個體而論,他們差別巨大,大部分,縣令隨意就能干掉幾個,少部分和知府,總督可能都有點門路。但以整體而論,流官有換的,草吏依靠宗族聯姻,世代積累卻能牢牢掌握地方,改朝換代都未必影響到他們。

這些人和基層接觸最多,和大官比拿的不多,關鍵是吃相不好,民憤也最大。老百姓看不到也想不到總督拿了多少,但能看到村長扣了大家的救濟糧和賣地錢,按理說殺了也最合適。但朝廷要在最小成本下維持社會的起碼安定,又離不開他們,朝廷用他們就要承受這個代價,勢必要在殺與用之間維持一個平衡。

最后一種,我叫他附生吏。什么叫附生呢,寄生植物在古代就叫附生。比如說,開漕運,要管理漕丁、漕河,鹽業專營,要管理鹽丁,買賣官鹽,乃至設卡收稅,都需要一批人。隨著朝廷各種事業鋪的越開,國家賴此運作,無數金錢物資流動,當官的來來去去,哪有父子相傳的漕運總督、兩淮鹽運使,但各路小吏借此分肥,倒真是父死子繼,跟著發展壯大。從周公子家的生態位上看,在清朝大概就處于附生吏這個位置。

你說朝廷需要這些小吏嗎?當然需要,可也沒到不可替代的程度。你一個幫朝廷收過路費的,就算再收十代人,還能跟樣式雷他們家比不成?但這些人積累的家業,占的好位置,可真不少。久而久之,他們滋生太多,在供應鏈上被吸得太過分,不免使效率大大下降,體制大大臃腫了。

這些人和老百姓的實際生活可不遠,幾乎人人都受過他們盤剝,人人看著他們的好位子都羨慕的不得了。這都是老百姓能實實在在看到的,你既不是科舉出來的文曲星老爺,也不是從龍入關的包衣,享受的榮華富貴比縣太爺都強,你憑什么?就憑你爺爺給五十年前被朝廷雇來挖漕河?難道朝廷沒付過工錢?再說,你當年就挖過漕河算苦勞,養你一家五十年,養到現在,全家堵著漕河收錢,運過去十石糧你敢吃掉一石,性質還能一樣?

歷代都有這樣的問題,確實困難了,內外交困,怎么辦,要釋放一些社會資源,減壓增效。道理上說,這三種對象都該處理,但也確實不能一概而論。比如像李侍堯。洪武爺能殺,也敢殺。乾隆爺能殺,不舍得殺,最后保下來了。光緒爺,他能做什么主,他能殺誰啊?但這確實是對上層隊伍,甚至整個官僚隊伍的表態,乾隆爺不殺李侍堯,開議罪銀,就必然有和珅,和二又何嘗不是奉旨為陛下儲財。這其中自有開國的豪氣膽氣,中世的權衡維持,末世的無能無奈。總的說,絕大多數世道,李侍堯這樣的能吏是殺的少,留的多,牽一發往往動全身,非雄主不能斷。

剩下的草吏和附生吏呢,就要討論一番了。類似城關五巨頭式的草吏,以個體而論,消滅的代價不大。但他們盤根錯節,牢牢掌握鄉村城鎮,不說平時要靠他們工作,消滅了這些人,大清有辦法提供別人替代他們嗎?開國這么多年,還有多少忠勇的八旗兒郎可用,全面鋪開,又能不能籌措這么多糧餉呢?現實是什么?八旗子弟提籠架鳥,已經腐化了,乾隆爺不惜把一堆漢軍旗都趕回綠營,就為給真八旗省點糧餉,還能靠誰去田間地頭?所以對草吏,只能定一條線,比如說,你要保證錢糧交上來,百姓不造反。不要越過去,你就是忠實可靠,越過去,那只能拿你泄民憤,個個該死。

剩下的只有附生吏了。按道理說,附生吏是最沒反抗能力的。他們沒什么不可替代性,你不干多的是人干。你個收過路費的能怎么反抗?你要反?從老百姓到手下的稅丁,哪個不恨你入骨?今天你不收錢,明天能招來一百個愿意替朝廷收錢的,薪水還肯打個骨折。但附生吏也不是完全沒有反抗的武器。這么多年來他們都在大清體制內混,不少人做到典史,通判之類的佐貳官,有點小權力。而他們長期侍候上級,歷任府道,甚至總督的黑材料也積攢了不少。他們真要彼此勾連,一起發力,在體制內外也能有不小的聲勢,也能造成不小的麻煩。

或者說,這個寄生階級最大的武器是什么,其實是朝廷的體面。可話說回來,如果你連問題都不肯承認,一定要咬死了我大明國富民安,風調雨順,官清如水,民順如羊,哪你還解決什么問題?你就活該收不上稅,打不過東虜,李闖王要進京了,你還在收捷報呢,自欺欺人誰不會啊。

說穿了,無論任何時候,要解決問題起碼要承認問題,那就必須要撕破體面。你有黑材料又怎么樣,我當做看不見,輿論不跟進,輕描淡寫,絕不擴大化。你鬧又怎么樣,有的是人接崗,我還能把更多問題推給你,更好的發泄民憤。只要朝廷肯承認問題的存在,自己能力的有限,務實的拉攏其他階層,盡量孤立這個階層,那么這些吸附于朝廷的寄生蟲是可以消滅的。

歷朝在面臨這個問題時,都是慎之又慎,不到實在困難,誰不想講體面,誰又愿意承認困難呢?而就算真動手的時候,比如大明也選擇砍點社會服務人員,結果呢,寄生蟲沒消滅多少,倒是把真辦事的消滅了許多,干脆砍出了八大王和李闖王。這也是草吏和附生吏慣有的手段了,你要整治,我就把你引導別處,讓你殺掉最后一點還在干活的苦力,把問題進一步激化,乃至直接引發系統崩潰。

所以不止要捏著鼻子承認,你要真心實意的去調查問題,解決問題。并不是一聲令下,簡單的表個態,下個罪己詔就能解決問題的。比如說,三種人,民怨都大,那就該借著民怨有重點的處理一批,甄別一批。從典型到普遍,直到整個階層的清算,應該是一個循序漸進,目的明確又不能操之過急的過程。干脆說,應該是溫水煮青蛙,而不是疾風暴雨,可經不起折騰了。這類事情做的好與不好,很大程度上就決定了古代王朝的興衰存滅。

當然,以上都是歷史上的情形,自然是今天的情形是不太一樣的。畢竟,古代可沒有我們今天這么發達的輿論監督,也沒有我們延伸到基層的政府管理體系。

但我們也要承認,當代存在一個很龐大的中間食利階層,周公子所代表的關系戶也不過是其中的一部分。這個階層隨著社會發展占有了大量財富和資源,又沒有實際的生產力,偏偏又沒有什么真正的力量是,甚至沒有清晰的定位。比如說周家算二代嗎?周公子試圖裝作是,不少人也覺得他是。但他自己心里也知道自己不是,面對真正的權勢他是很卑微順服的,拿到一根大領導的煙恨不得供起來。

而這樣一個階層確實日益成為當代社會進步的一個醒目的阻礙。又或者說在社會環境困難的時候,無論是上層進行社會治理的統治階層,還是下層從事生產的勞動階層,都感到捉襟見肘。這種情況下,勢必要對社會財富和資源的分配進行更有效率的調整。

其實,我們回到江西周公子這件事,一邊是吏二代頭腦發昏,甚至還有比他更驕奢淫逸的流量明星在霸屏刷仇恨,另一邊卻是社會在激辯小鎮做題家的價值幾何。說到底,做題家再不堪,再軟弱無能,搞出這種鮮明對比也不是什么好信號。

炫富炫權這種事并不能完全歸結于腦袋發昏。整個社會的風潮,我們的媒體輿論長久以來就是在傳播這樣觀念。這實際上也是一種洗腦,它最終的目的是要打造出財富的神性,結果卻凸顯了社會的分層脫節,暴露了一批德不配位的牛鬼蛇神。說穿了,要是思聰炫富,大眾實際上已經習慣麻木了。但周公子之流,卻屬于小兒持寶過鬧市,這個階級是沒有這個資格的。

他們習慣權威和體制會庇護自己人,就像跟班習慣和公子一樣被人羨慕和奉承。于是,他們自以為可以和真正的豪強資本家一樣炫耀并享受這種不公。但他們壓根不是權威和資本的真自己人,普通人又因為權貴豪強積累了太多不平與憤恨,風頭一緊,這些假公子勢必要比真公子先一步吃苦頭,甚至被真公子甩出去當擋箭牌。

當然,周家的衰落和周公子的發昏,說到底,只要考不上編,吏二代也就那么回事,充分說明了吏這個階層光鮮下的局限性。這比起哪怕十多年前,直接安排進崗接班,終究社會還是在進步的。但這個進步速度能不能跟上我們社會發展面臨的困難和異化呢?過去我們因社會的高速發展而習慣的流動性,隨著近些年來經濟活力的下降,每個階層都按耐不住,多積累些資源準備越冬,是不是又縮減了呢?

誠然,治大國如烹小鮮。比如像前明的空印案,郭恒案,一味靠蠻干硬干,縱然收效一時,對社會的震動撕裂也極大,未必就合適。當代也不能一味學舊時代那套。但面臨相似困難的時候,終究是可以稍微參考的。

社會上一邊感慨卷的厲害,一邊又抱怨年輕人躺平,這些難道是天上掉下來的?不外乎是社會增量的產生已經逐步讓步于存量的分配,而這分配真的有問題。而有問題要承認問題,承認問題后,要逐步解決問題。畢竟,老話怎么說的,不患寡而患不均,不患貧而患不安。否則的話,吾恐季孫之憂,不在顓臾,而在蕭墻之內也。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號