若是不肯寫休書,我將他掐一掐,拈一拈,摸一摸,抱一抱,著那廝通身酥,遍體麻。

將他鼻凹兒抹上一塊砂糖,著那廝舔又舔不著,吃又吃不著。

關漢卿《趙盼兒風月救風塵》里,風流惡少周舍用甜言蜜語騙娶了東京汴梁城名妓宋引章,婚后卻對她朝打暮罵,施加暴行。同為風塵女子的趙盼兒深知周舍頑劣又好色的弱點,便假意色誘周舍、騙取休書,終于將好姐妹宋引章救出火海。

在關漢卿的筆下,“妓女”趙盼兒被賦予了強烈的俠女特質,甚至將之比作桃園三結義時的劉關張,足見作者對底層女性互助的贊嘆和歌頌。

而700多年后的今天,一部號稱“內娛古裝偶像劇天花板”的《夢華錄》,打著致敬《救風塵》的旗號,對兩位女性角色的身份設定做出了顛覆性的改動:

劇中,趙盼兒和宋引章,一個成了因家道中落沒為官妓、但已脫籍從良的女商人,一個成了“賣藝不賣身”的官家教坊樂伎。

這種忙不迭和“風塵女子”做切割的詭異之感,在趙盼兒與新加入的男性角色顧千帆互訴衷腸時達到了頂峰:

9歲淪落風塵的趙盼兒其實一直露拙,故意表現得天賦不佳以避免“以色事人”,和前男友戀愛3年也是“發乎情止乎禮”,到24歲仍是完璧之身。

劇中原臺詞作“藏拙”,但藏拙一詞,多用作自謙,多是請他人為自己“藏拙”

30歲的顧千帆雖在官場沉浮十余年,但與“從來沒有任何小娘子,和煙花風月一點關系也沒有”。

考慮到主角所處的宋朝背景、設定的高齡和行為邏輯的不連貫性,觀眾只要稍加思辨就很難被這樣的幼稚說辭說服。

注:宋朝官妓的真實地位如同畜產,“賣藝不賣身”更是無稽之談。

強行的“清白”正是全劇的關鍵詞之一,以至于它不光是評判這對“顧盼生輝cp”愛情純粹、完滿度的關鍵尺碼,還與女性的價值和道德水準直接相關:

“賣唱不賣身”的花魁張好好一再強調:“以色事人才叫賤,我們靠自個兒本事吃飯,活得堂堂正正,正大光明。”

“算賬不賣身”的趙盼兒更是將“以色事人”和“自甘墮落”直接畫上等號。

考慮到《夢華錄》對700多年前《救風塵》原著如此的閹割,海報上作為宣傳重點之一的“突破封建禮教的束縛”顯得尤為諷刺;

至于其標榜的其他女性獨立話語“底層逆襲”、“自立自愛”、“#girlshelpgirls#”更是葉公好龍,因為,它甚至不敢讓主人公們來自真正的底層。

原著《救風塵》中的趙盼兒只能利用“以色事人”的手段對付周舍,是因為妓女處在下九流的最后一等,其權利根本不被封建社會的法律所維護;而她風月場的智慧,也必然是經過“周舍”們的長期踐踏蹂躪才擁有的。

如果整個不平等的封建制度不改變,顯性的抗爭并不能從本質上改變“趙盼兒”和“宋引章”們的命運。

而一個無不諷刺的事實是,如今的改編之作恰恰顯露出了對這種森嚴的人吃人的等級制度的默認和服從。

劇中罪臣之女(落難貴族)的身份設定,為趙盼兒搭配權貴男主做好了鋪墊,她的獨立、乃至幫助姐妹宋引章,都建立在顧千帆霸道總裁式的營救上,而后者的游刃有余又建立在朝中父輩的權勢之上。

無論從任何意義上,《夢華錄》式的趙盼兒,注定瞧不起《救風塵》式的趙盼兒。

700多年前《救風塵》中的趙盼兒且算不得真正的翻身,《夢華錄》這種凌駕于底層女性頭上的翻身更加不是。

那就是說,一旦想要真正反映妓女這一特殊社會群體的命運沉浮,文藝作品就注定無能為力?這些“以色事人”的社會底層女性,就注定不登“大雅之堂”?

其實早在70年前,新中國就有這樣的作品,它不僅對妓女的肉體和精神創傷報以平等和同情的注視,也對妓女究竟如何真正翻身提供了最佳的解答,那就是1951年的電影《姊姊妹妹站起來》。

電影的前半部分主要講述了新中國成立前,農家女孩佟大香隨母進城投靠親友,并與同院年輕工人尚幼林產生了感情,不料卻被舅奶奶伙同惡霸以介紹工作為由賣進窯子的經歷。

在這部電影所講述的1947年,娼妓制度已在中國存在3000多年之久,如果說在《救風塵》和《夢華錄》的背景宋元時代,官妓名義上還以從事歌舞伎藝服務于社交酬醉為主,那么到了民國,娼妓已經徹底轉變為赤裸裸的性交易群體。

民國妓院分為四等:一等妓院叫“清吟小班”,二等叫“茶室”,三等叫“下處”,最后一等,才是眾所周知的“窯子”——不過,所謂的分級本質只是服務對象的不同,最下等的窯子中的妓女,嫖客主要是販夫走卒,基本上是“提不上褲子”的。拿當時上海中下等妓院的一般妓女來說,老鴇規定每晚要接8個左右的客人,一個月要接200多個。

而這些,就是《姊姊妹妹站起來》中描述的妓女。

這部紀實電影對妓女報以同情和尊重的體現之一,首先是拒絕對大香和姐妹們“以色事人”的遭遇進行任何虛假美化。

毫不遮掩的“臟”,是影片給觀眾的第一印象——

與《夢華錄》屏保式的精美服化道截然相反,大香被賣到的八大胡同雖然在皇城根兒底下,但由于戰亂頻繁、連年災荒,鏡頭之中,整座城市都非常臟,街道破敗、民房歪斜,妓女們賣身的場所更是簡化為一間矮屋、一個土炕,形同寒窗。來這兒的嫖客主要是腳行工人、店鋪學徒、小商小販,純粹為解決性欲。

電影中反派的語言,更是污穢不堪、極品下流。最臟的要數老鴇胭脂虎。大香和姐妹們要管她叫“媽”,但她對這些“女兒們”非打即罵,“臭貨”、“拉套”、“死尸”張口就來。

賺多才能免于毒打,但大香們的收入沒有定數,主要看拉客的多少。大香曾目睹一個叫月仙的妓女,初見時由于賣出“六鋪”得到胭脂虎的“恩寵”;但很快她就患上了嚴重性病,對嫖客可憐自己病痛的祈求,只換來對方的翻臉和退錢離開。

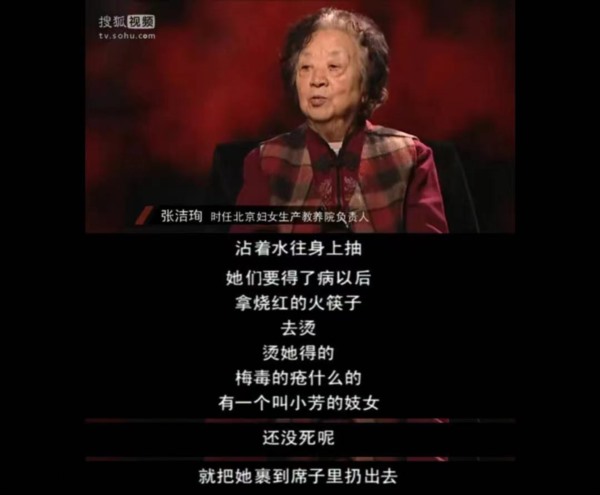

根據《新中國成立初期娼妓改造研究》,由于接客頻繁,民國妓女不到半月就會被傳染性病,北京在封閉妓院后收容的1300余名妓女中,96%以上都有臟病,包括9歲的童妓。還有人罹患梅毒、淋病、第四性病等多種性病,工作人員回憶,有35名病情極重,下身爛到腸子都看得見。這些妓女們染上性病后仍然接客,致使疾病不斷蔓延,據解放初期的統計,當時全中國患性病的人數在1000萬以上。

而以2022年《夢華錄》的理解,很可能會向大香們提出一個極度“何不食肉糜”的問題 ——

為什么,你們就是不肯“露拙”呢?

答案很簡單。《夢華錄》趙盼兒的“露拙”,根本就是無稽之談。

古往今來,老鴇和妓女本質都是剝削與被剝削的關系,民國妓院又自有一套極為嚴酷的“退出機制”:

大香一開始抵死不從,胭脂虎就安排老公將她強奸,然后反咬一口污她勾引自己男人,對大香進行蕩婦羞辱,逼良為娼;

妓女們別說感冒發燒,就算懷了孕,也被迫照接不誤,實在礙事,胭脂虎就用大棒打掉;

因患梅毒,月仙成了“賠錢貨”,胭脂虎直接用剪子剪去“疙瘩”,用烙鐵火燎封住傷口......

這種所謂的“治療”把月仙弄得半死不活,胭脂虎便要把她埋了,絲毫不顧月仙在棺材里氣若游絲地求救:“媽,我還沒死,等等蓋棺材......”

康素珍在《我的妓女生涯》中還寫了一種“家法”,叫“打貓不打人”。

即把貓塞到不愿接客的妓女的褲襠,勒緊褲帶,然后用鞭子抽打貓,光看文字就令人汗毛聳立。

其實,影片中飾演老鴇胭脂虎的演員李凌云,曾經也是一名受過迫害的妓女。她自幼被賣到窯子,出演胭脂虎時才29歲,銀幕中和年齡不符的蒼老,無聲控訴著她被地痞惡霸折磨和剝削的血淚史。

現實不是《夢華錄》,沒有那么多風花雪月,也沒有那么多得保清白,有的只是凄風苦雨的流離失所,無可奈何地出賣身體,朝不保夕地茍且偷生。

這又怎是一句“以色事人才叫賤”就能一筆勾銷的呢?

了解完《姊姊妹妹站起來》所反映的事實,就能明白,那天,教員為什么在雙清別墅俯瞰北京城時說了那句“我們要把房子打掃干凈”。

而影片后半部分,正是關于新中國成立后,妓女得到療救、教育和改造的講述。

1949年11月21日,北京市第二屆人民代表會議決議:封閉全市妓院。大香等人被解救到北京市婦女生產教養院。

然而,起初,大香的很多姐妹把共產黨視作洪水猛獸,她們寧愿和老鴇同一戰線,對胭脂虎的謠言深信不疑:“共產黨共產共妻,早晚把你們配給煤黑子,送前線傷兵,送到前方踩地雷、堵炮眼。”

還有人認為靠自己的身體吃飯,是自己的選擇,覺得政府斷了她們的財路。

就算是稍稍想通的,也會懷疑:無利不起早,哪有那么好的人呢?

集體逃跑、拒不配合的事接二連三發生,在上海娼妓改造中曾收容的一名私娼,收容后曾逃跑12次。

治療性病要用的盤尼西林,在建國初期主要供給朝鮮戰場上的志愿軍戰士,負責同志表示:“先給教養所的妓女,志愿軍戰士另外想辦法。”但電影中,大香的姐妹們一聽到打針就非常害怕,搶著說自己沒有病,還以為要用她們的血去給志愿軍戰士輸血。

這些段落,在今天的很多人看來可能會覺得憤怒、不可理喻:

一面是“骯臟的、愚昧的、墮落的”妓女,一面是保家衛國的最可愛的人,憑什么讓妓女優先?

——

而這份理解,正是新中國的偉大之處。

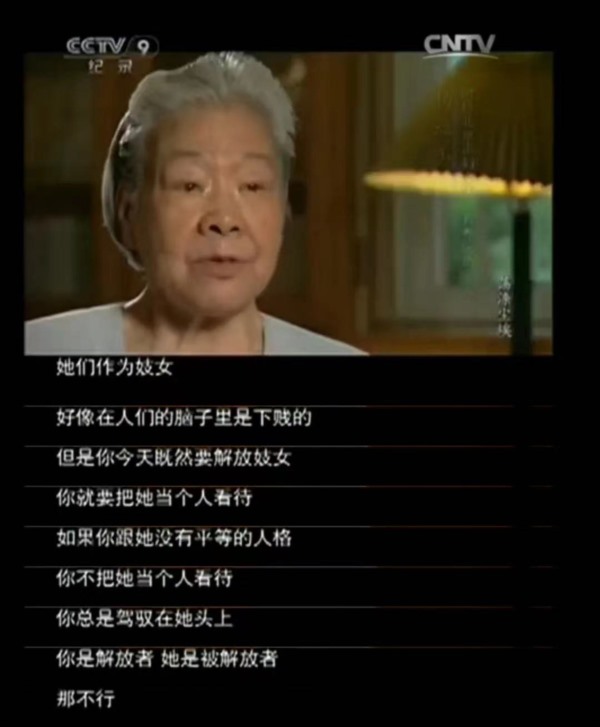

一如《姊姊妹妹站起來》的片名,在新中國看來,這些妓女就是我們的姊妹。她們的墮落,絕不是她們自己的錯。

民國時期,妓女繳納的“花捐”成為政府財政收入的主要來源之一,導致娼妓制度發展到空前規模。當時一位學者評價:中國無論哪方面與哪方相比都落后,但有一樣卻是許多歐洲國家所不能比的,那就是娼妓。該論者認為,中國“娼妓之多,冠于全世界”。據美國社會學家甘博的調查和估計,當時北京城的娼妓數量能達10000余人,相當于每21名婦女中便有一人當妓女。

這些娼妓十有八九都是被欺騙、拐賣、毒打逼良為娼,根據檔案史料,很多妓女的賣身契都是偽造的,所謂的《妓女請領許可執照申請書》上寫著各種天花亂墜的奇異理由:“因情所困”、“妹妹介紹”,甚至“天生淫蕩自愿賣春”。封建社會將她們禁錮在最底層,卻仿佛只要加上“自愿”兩字和指印畫押,就為賣身為娼找到了合理注解。

之所以反改造,是因為長久的壓迫剝削已經讓她們喪失了勞動意識和能力,只能本能地對社會劇變帶來的未知感到恐懼。

這就是《姊姊妹妹站起來》這部電影宣揚的價值觀:一個人不是生來苦命的,也不是自己愿意下賤的!

在收容所里,她們不再被叫做“妓女”,而是“學員”。政府工作人員不僅給她們治病,歸還她們的財物,還發起訴苦運動、教她們學習,找到她們的親人。

北京市由北京大學醫學院院長領頭,6個單元57名醫務人員,僅進口盤尼西林就用了10300多針,一共花費了1億多人民幣——這在當時,可以買116800多斤小米。

正是因為這份尊重和平等,妓女從最初的戒備到最后放下心防,敢于訴苦,配合治病,成為自食其力的勞動者。

北京教養院的學員們,596人結婚,379人回家,62人進了劇團、醫院,還有無家可歸的209人,政府將她們安置到織布廠 —— “新生”棉織工廠。

影片結尾,當尚幼林去教養院找到大香時,她已經完成了身體治療和思想改造,成為了一名合格的戰地醫務工作者,即將奔赴前線。從始至終,尚幼林都未出于狹隘的貞潔觀對大香有一絲一毫的鄙視。

而70年后的《夢華錄》們,創作者似乎再也無法認知這樣純潔的愛情,感覺難以啟齒,就只能用“純潔的身體”強行烘托。

而現實中,離開教養院的李凌云,也經組織介紹與一位人民警察結婚,在1951年的《大眾電影》上,她被賦予了一個新的稱呼——“人民的演員”。

從“妓女”到“學員”再到“人民的演員”,曾被踩在社會最底層的李凌云,贏得的是作為人的平等地位和社會的尊重。

舊社會給她們疾病,新社會要給她們健康;

舊社會把人變成鬼,新社會就要把鬼變成人。

曾經,新中國這場偉大的改造運動把妓女脫下的衣服一件件穿回去,而我們的進步電影也把良心還給了底層,現實中的女性與銀幕上身世坎坷、屢遭磨難的女性角色彼此疊合,超越了封建中國女性恪守的文化與道德邊界,一同完成了對新女性的超越性講述。

曾經有那么多雙手,一起向著舊社會的罪惡制度宣戰,千千萬萬的無產階級聯合起來,合力把“交易物”、“附屬品”的角色從底層女性身上剝離出去,讓妓女從被壓迫和剝削的深淵中站起來,一步步爭取回應有的權利和義務。

無論從任何意義上,今天打著“女性主義”大旗的《夢華錄》,對婦女解放、女性權益的認識,倒反而稱得上大倒退了。

這種“封建迂腐”和“熱門爆款”同時兼備的荒誕場面,顯然不只是《夢華錄》這部劇自己的問題。

多年以來“變”了的,當然也不只是文藝創作者們。

烏鴉校尉整理編輯

首發于微信公眾號:烏鴉校尉(ID:CaptainWuya)

如需轉載,請后臺留言。

分享給朋友或朋友圈請隨意

參考資料:

何文澤:《宋代官妓研究》

麥倩:《北平娼妓調查》

羅慧:《站起來的姐妹——李凌云》

碧茵:《娼妓問題之檢討》

向蕓:《<趙盼兒風月救風塵>中的女性形象解讀》

郭艷英:《新中國成立初期娼妓改造研究》、《建國初期娼妓改造與反改造的博弈》

張一瑋:《“煙花女兒翻身記”:兩部禁娼電影中的女性表演及其文化意義》

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號