在去年之后,互聯網行業又被輿論普遍認為進入了寒冬期,降薪與裁員相關話題頻繁出現。雖然很多人試圖把互聯網這輪寒冬期歸因于“防疫”上,但中國互聯網行業長期觀察者們不難認識到,隨著到目前為止最后一次讓全行業瘋狂參與內卷的社區團購成為一地雞毛后,可真正盈利的新商業模式的產出正變得比以往任何時候都要艱難,中國互聯網行業到了必須要告別坐吃龐大市場紅利,轉而拼內功(參與人工智能等高端競爭),拼海外影響力的時候。

當然,強力反壟斷的開啟節點確實也與疫情有關,如果不是因為頭兩年防疫工作的成果,互聯網反壟斷和行業整頓的步伐可能還會延緩一些時間,但市場紅利的結束節點確實必須趕在這具有歷史性意義的幾年里。

自從08年中國拯救金融危機之后,中國就加速進入資本密集市場,使互聯網行業成就了無數個商業上巨虧但個人可以暴富的財富神話,而隨著近年來美元持續加息與中美對抗升級的步伐,外部性的資本密集或將成為過去,國內各大巨頭們則要將人財物力集中到突破更為困難的領域,未來整個行業或者更加出現兩極分化的局面,就如同當下的外貿業,有很多加工端外貿從業者訴苦外貿退潮,但另一方面中國一季度外貿順差仍然大幅增長,汽車等中堅制造業成為增長主力一樣。

十余年的互聯網財富神話的兩端,是一大批新興富豪和世界級公司,與薪資普遍高于社會平均工資的互聯網行業受益者,而在中間,則是造就了大量的互聯網企業中高層,這一群體中雖然大部分在本質上仍然屬于打工人的位置,但在當下日趨復雜的社會分層下,其不論是收入,所處圈層人脈資源還是自我精神層次與社會地位認知,對生活及社會資源的要求層級都普遍與城市普通工作者顯著區隔開來。

這一群體在比例上雖然是處于社會收入塔尖位置,但絕對數量也已經無法忽視,比如阿里P7及以上(年入50萬以上)的人員數量有幾萬人,全國互聯網行業的中高層絕對數量已然是一個不小的群體,更關鍵的是,這個階層在互聯網上占據的話語聲量可能要大過自身階層數量的百倍,參與并主導了不少互聯網場域公共議程的設置和走向 。

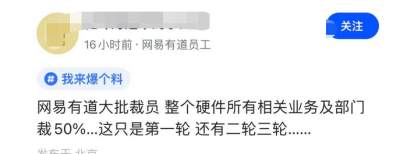

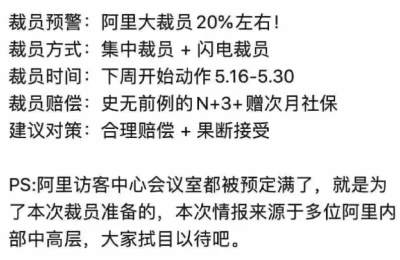

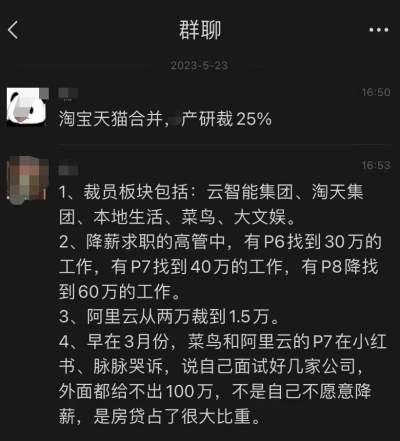

最近這一波大廠裁員潮據說與以前不同的地方在于主要對中高層下手。當然實際上各企業都有自己的具體情況,也并非一概而論,比如之前網易曝出的有道硬件部門裁人,顯然首先是因為網易自身并無打造暢銷硬件的能力,而無法突破的游戲收入已經不能繼續支持這類部門燒錢。像阿里的裁人可能綜合了多種需求。但要知道,有馬斯克稱推特裁員至一千多人仍然正常運轉的珠玉在前,在這輪不知持續至何時的全球互聯網行業緊縮中,企業中層顯然也不會比普通員工有多少特殊。

互聯網行業的從業者,尤其是互聯網行業中高層從業者的社會身份認知問題可以說是當代社會階層復雜分化的一個最好注腳。在輿論場上,中高層互聯網人員,與互聯網普通一線員工,與非互聯網的其他行業從業者,在輿論場上很容易會因為加班,996,失業問題等共情,會共享打工人身份標識,然而這三者面臨的實際處境與煩惱的問題卻是天差地別。就比如上圖中提到的P7高管抱怨找不到年薪百萬工作無法供應房貸現象,普通人可以共情嗎?

雖然按照階級分析的經典觀點,普通腦力勞動者也是無產階級勞動者,但這個論斷對當下復雜的社會階層已經暫時不具備了太實際的描述功能,比如靠著腦力勞動成為管理者,雖然仍然不是企業的所有者,但通過工作實現在一線買房,階層躍遷,無論你如何說其社會本質應該是如何,顯然對于對方來說也沒有實際意義。單就互聯網從業群體來說,90后稅前年薪幾十萬甚至上百萬,或者當上中層管理團隊的都大有人在。只有在都面臨裁員的時候,基層和中層們才會在某個瞬間找到一點共同語言。

實際上,腦力勞動者在社會中到底處于什么位置,這涉及到一個社會中間階層不斷分裂衍化的問題。

馬克思在《共產黨宣言》中說到:

“在過去的各個歷史時代,我們幾乎到處都可以看到社會完全劃分為各個不同的等級,看到社會地位分成多種多樣的層次。在古羅馬,有貴族、騎士、平民、奴隸,在中世紀,有封建主、臣仆、行會師傅、幫工、農奴,而且幾乎在每一個階級內部又有一些特殊的階層。”

《共產黨宣言》中指出:“在現代文明已經發展的國家,形成了一個新的小資產階級,它搖擺于無產階級和資產階級之間,并且作為資產階級社會的補充部分不斷地重新組成。”在馬克思這里小資階級和中間階級概念是比較相似的。

而在斯梅爾等人對英國歷史中的那些中間階級的探討中,一般而言,中間階級,就指代指小工業家、小商人、小食利者、手工業者和擁有少量土地的農民,以及律師、醫生、牧師、政府職員等中間階層群體。他們的特性在于至少不能主導生產資料(某些人可能會少許擁有一些),不最直接接觸生產,中間階級分工復雜但是從人情共同體和價值認同上具備極多的共性,對于現有秩序抱著“公正世界信念”的角色,認為現秩序無法改變,即使存在不合理,也認為在廣義的競爭機制和分配機制上是公正的,或者即使認為不合理也不需要改變,對于運動式的反抗持極為恐懼的態度,認為運動者屬于擺不清自己的位置。合理化現秩序的同時,也樂于與所謂“弱者”做出分割。

中間階層必然要面臨著分化。恩格斯對此有直接論述:

《國民經濟學批判大綱》

“每一次接踵而來的商業危機必定比前一次更加普遍,因而也更加嚴重,必定會使更多的小資本家變窮,使專靠勞動為生的階級人數以增大的比例增加,從而使待雇傭勞動者的人數顯著地增加。”

“中間階級必然越來越多地消失,直到世界分裂為百萬富翁和窮光蛋、大土地占有者和貧窮的短工為止。”

《反杜林論》

“機器的采用和增加意味著成百萬的手工勞動者為少數機器勞動者所排擠,機器的改進就意味著越來越多的機器勞動者本身受到排擠。”

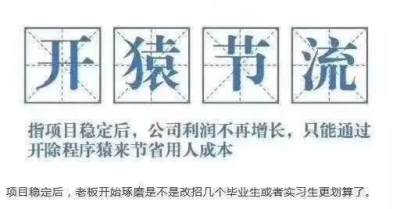

傳統意義上,舊的中間階級(很多時候在指代機器勞動者)被消滅,新的中間階級被資本托起。中間階級在不斷地被資本重構和消滅的動態歷史進程中。而最后登上過風口的中間階級最終會回歸到無產階級的分化中。

無產階級是資本國民經濟學中天然的完成態結果。但是在歷史上分析,這個轉換階段并不是完全同步的。最簡單的是,科層制和工業大生產讓工人直接政治失語和被剝削的一個歷史事件,就是行業公會和個體戶社團徹底被公司制和工廠生產給打破。但是某些行業被打破是很晚的,當時的的行業社團尚存并且具備用技術知識的暫時專斷和資本家換取部分資本分利或者至少與資本達成合作的行業。在大革命前是印刷工人協會,這個協會甚至參與過黨團參與過制憲,此時行業很火不可替代且人才匱乏,行業對資本有議價能力,而高資本回報使得資本暫時會對這個階級合作。

這個階級最終會回歸到無產階級的命運,但是當時并不是,他們是經濟基礎的中間階級和政治意識的小資階級,他們確實不能夠自主占有生產資料,但是就那個階段并不是無產階級。這也是恩格斯國民經濟學特別提到這個中間階級的原因。

聊到這,我們就可以把這個分析進一步延展到現在,延展到我們要討論的互聯網從業群體。處于風口上,生活方式和工作環境更接近于小資階級,暫時由于技術人員的稀缺性,獲得了和資本家一定的議價權,在同類型工作中,此行業的從業者不直接接觸工業生產,同時具備較高的回報,甚至并不會直接接觸一線生產,從而處在直接生產的上層分工或者技術管理層,處在了中間階級的位置。但是隨著中間階級的不斷被消滅,中間階級終歸要回到基本階級的框架之中。

我們可以看一下,當處于風口期,資本如何給中間階層們以階層歸屬感,如何讓他們更好的挖掘自身的勞動產出。

比如廣為互聯網企業采用的手段之一就是生活和社會工作的模糊化。

把廣義家庭納入到“廣義企業”中去。最直接的就是扁平化管理的企業傾向于建立更大的優質公共空間來填補員工的私人生活,或者說把私人生活融入到企業生活中去。

或者說,建立母嬰室和專業團隊來期望員工將孩子帶到公司來,或者投資高性價比的員工宿舍來統合員工的私人生活。

這種以福利的方式加強員工的控制,無論是工作時間還是價值文化認同上,都是高收益的東西。比如,有人就分析過建立一個選擇齊全的辦公室茶水間和豐富的零食選擇,實際支出并不是太高,然而能夠增長不少員工的工作效用。(必須限制在扁平化或者環狀管理企業,因為扁平化本身是個人效用提升空間大的企業適配的組織形式,垂直管理的全能型企業的單人員工效用提升空間可能有限,某些傳統行業更是受限于必須依賴高密度的集體組織和現有技術邊際)。

再比如,針對這些收入高,工作體面的中間新貴,資本主導的消費社會會針對性的推銷一套符合這個層次人群的消費文化,用以區別于工資不高的普通勞動者群體。通過公共媒介編織一系列針對中間階層的價值體系,并包裝為生活方式和生存價值。這個群體中的人若不接受就成了“低價值”和“脫離潮流”,而你做出某種選擇甚至會無意識地去接受這種價值參考,成了階級生活一系列行為表演與身份符號。依據這個過程,商品社會創造一系列不是需求的“需求”來保證體系的運行。當然這個需求往往是工業化的文化產品。

馬爾庫塞對此有所總結:

“如今,統治不僅通過技術而且作為技術來自我鞏固和擴大;而作為技術就為擴展統治權力提供了足夠的合法性,這一合法性同化了所有文化層次。在這個領域內,技術也使人的不自由處處得到合理化,它證明,人要成為自主的人要決定自己的生活,在技術上是不可能的,因為這種不自由既不表現為不合理的,又不表現為政治性,而是表現為對擴大舒適生活、提高勞動生產率的技術裝置的屈從。因此,技術合理性是保護而不是取消統治的合法性。”

回到主題,這一輪全球互聯網寒冬,本質就是一輪互聯網資本生產體系的修復過程。這個過程中,必然會有很多的中間階層被消滅,回到基本的階級框架之中。當然,可能行情回暖之后 ,又會有很多互聯網勞動者成為新的中間階層。迷惑之處就在于此,因為我們總是想看到自己更好的樣子。

當然客觀來說,如果一個年薪達到幾十萬至百萬的個體,如果沒有在維持高階圈層生活與階層躍升上投入太多資金,拒絕背負讓自身感受到足夠壓力的債務,并且有能力足夠匹配收入,那么就算是失業,其能享有的生活仍然也會遠好于普通人,并且仍然有很大機會獲得雖然可能不如之前但是也遠比普通人收入好的工作。

不過,這樣的群體在這幾年的社交平臺主流話語中往往被定義不懂得把握階層上升機會,掙點小錢就回家躺平的失敗者,尤其在一線城市,可能并不是這個圈層的一種主流選擇。而一但一個處于社會中層位置的人,想傾其所有來投入于在社會非高速發展期那更窄的上升通道中,那么可能就將面臨不向上就向下的命運了。

不止互聯網從業群體,后工業時代的大部分能夠發出聲音的無產階級的人都無意識把自己擺在中間階級和小資階級,這造成了無產階級意識和無產階級身份本身的脫離,不掌握或極少掌握生產資料的人開始出現極度的分化而被剝離。

用波斯特的說法,就是后工業時代信息技術產生了基于語言經驗生產的交互行動和身份認同,媒介主體主導社會身份的分配。波斯特把“印刷技術經驗時期”和“媒介技術經驗時期”分開,勞動者的自我被強行出場,取代的是媒介內容生產的那些語言構型中,不同的二階命名,“程序員”,“工程師”,“產業工人”,“設計師”,互相之間的共同性被強行解構,甚至不出現在自己的語言體系里。

這使得本身處于一個共同體的成員,開始極度分化得互相不認同,“工程師”極力撇清和“產業工人”的關系,“自封改變世界程序員”撇清和“不上進的傳統行業工作者”的關系,“代表人類文明構架師的科研人士”撇清和“無創新的業界人士”的關系,“代表文化發展的工業設計師和新媒介文化從業者”開始嘲笑前面的全屌絲。

這種分化,使得“無產階級”這個稱呼在當代不少人那看做是一個遙遠的概念,甚至是是負面的概念。高端版的分化被剝削者的路數,和幾世紀前的邏輯其實沒有太多區別。這就是我們平常所說的腦臀分離癥。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號