1998年的《新華字典》上有一句例句,在如今被廣泛傳播:張華考上了北京大學,李萍進了中等技術學校,我在百貨公司當售貨員。我們都有光明的前途。

明天,高考開始,當年的張華和李萍們,命運可能已經天差地別。但是越來越多人,已經開始質疑,一面是“階層固化”的壁壘難以用一場考試來擊破,另一面是很多精英階層早已讓孩子放棄高考轉而留學——高考,真的能改變命運嗎?

導演鄭瓊用了一部紀錄片來回答,她用6年時間拍了三個孩子。讓你看到三個階層,面對“讀書”這件事,是怎么輾轉了自己的命運。

甘肅會寧,湖南咸寧,北京北京。

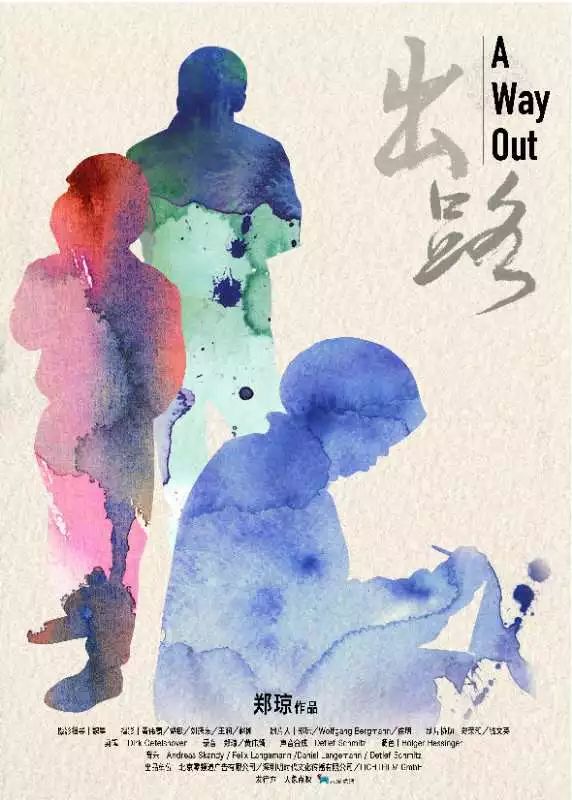

一部叫《出·路》的紀錄片,

把這天南地北的三個地方串連在一起。

串連在一起的,還有三個人,

農村孩子,小鎮青年,國際大都市里的少女。

高考,像一道選擇題,

有人連卷子的密封袋都摸不到,

有人發誓要在ABCD里挑出正確的那個答案,

而有人覺得,它為什么不能成為一道多選題?

(從左到右)袁晗寒、徐佳、馬百娟

2009年,北京南鑼鼓巷的小酒吧開張,央美附中的輟學生袁晗寒忙前忙后地張羅,她主動放棄了高考。打理她自己的小店,鋪面2萬元一年。

湖南咸寧的復讀生徐佳在頭頂的風扇和雪山般堆疊的參考資料里,開始自己的第三次高三生涯;他決定走高考這條路,一走就是三年。

甘肅會寧14歲的馬百娟希望以后去北京上大學,畢業后打工,一個月掙一千塊,盡管這時全家一年的開銷是,50塊。高考于她,如同遙遠夜空中的星星,你知道它明亮耀眼,但你甚至無法叫出它的名字。

在故事的開始,他們都想要去光明的未來。

2009年·農村孩子馬百娟

“我想知道,云兒去了哪里;我想知道,天上為什么下雨。”沒有電視機,少有交談的對象,馬百娟的讀書聲缺乏音調,像沿著同一條五線譜唱出的歌。但是她唱起山歌,就很好聽。

甘肅白銀市會寧縣,野鵲溝小學。馬百娟沿著土路步行,到達學校。

老師像田間地頭抽旱煙的農民,識得一些字,便抽空來教書。這間學校只有一年級和二年級,教起來不是太費力,但老師同樣認真。

“上學要打工,不上學也要打工,為什么要上學?”那是馬百娟父親的認定。馬百娟在家呆到10歲,直到野鵲溝小學的校長出面游說,她才背上了書包。

我試圖從手機地圖上尋找野鵲溝存在的蛛絲馬跡,一口井,一條路,一間商店,一所學校。然而無論怎么放大,視野中還是一片空白,這個地方僅僅以一個地名存在著,就像活在這里的人們,好像無人在意。

小如棋盤的課堂里,

一塊黑板,四面白墻,

墻上掛著視力表、校訓,

楷書寫就的勵志語句,

中央擺一套桌椅。

老師用摻雜著西北黃沙味道的方言說

“馬百娟你來讀一下。”

馬百娟讀著課本,眼睛亮亮的,

藏不住的笑意。

像在最神圣的尖頂教堂唱詩。

游戲時間,兩排瓦房圍成的水泥地上,

孩子們圍著一個籃球,

像四五個面團和氣地撞來撞去,

入學遲一些的馬百娟是這群孩子中最大的,

高人一截的身高讓她時常能碰到球。

不用去學校的日子,

馬百娟已經是家庭勞力中重要的一部分了。

雖然她并沒有足夠的力氣,

只能以自己的足底為圓心,

將身體前傾時的全部重量壓在麻繩上,

才堪堪和這頭倔驢抗衡。

馬百娟像是驢子,

驢子也像是馬百娟,

他們彼此較勁。

拉扯麻繩,

解扣,拎起桶,

身體搖晃了一下又穩住,

馬百娟打上來一桶的水。

野鵲溝的人一生只洗兩次澡,

水很珍貴。

馬百娟的爸爸已經60歲,臉像是野鵲溝溝壑縱橫的一張地圖,媽媽有智力障礙。年長的哥哥14歲便出去打工。幾個人人圍著一張矮小方桌,就著一碟咸菜,默默咀嚼,有一搭沒一搭地說話。

雞蛋、文具、牙膏,野鵲溝的雜貨鋪什么都賣。馬百娟拿著一疊皺巴巴的紙鈔,向老板一樣樣講清自己要的——自動筆鉛筆芯,一個五毛,兩個大數學本,一共三塊二毛錢。拿著新文具,她像吃到糖果的孩子一樣滿足。

裝上新買到的自動筆芯,

馬百娟和同學們,

蹲在山頭畫畫,

畫出他們夢想中的一切一切。

老師用含著黃沙的方言說,

“我們今天來學習《我的家鄉真好》。”

白紙黑字印著的課本,

馬百娟不會去質疑,

雖說這里描繪的家鄉,

和野鵲溝并不一樣。

還是在土坡上,

馬百娟念自己的作文,

她說,“長大后去北京上大學,

然后去打工,每個月掙1000塊,

給家里買面,因為面不夠吃,

還要挖水窖,因為沒水吃。”

2009年·都市少女袁晗寒

除非奇跡誕生,馬百娟才能去的北京高校,被17歲的袁晗寒輕而易舉地放棄了。

在北京家中的秋千上,她晃蕩著,和導演聊著天。她骨架纖細,脖子修長,在央美附中留級一年后,被告知仍舊有幾門課不及格。一天媽媽告訴她,回家了,休學手續已經辦好。

雖然央美附中,是全國學藝術的小孩,家中幾代人努力擠破頭也想進的。

漫長的夏日白天,

她用書和電影打發走。

此外就是對著一幅已經完成一半的作品,

兩個女人,一長一幼,

媽媽在旁看了半晌,

就走了,把私人的空間留給她。

“一代搞制造,二代搞金融,三代搞藝術。”

雖然不完全吻合,

但粗線條地勾勒出了袁晗寒的家庭軌跡。

父親從事房地產,母親覺得她有藝術天分,

鋼琴、舞蹈、美術班輪著上了一圈,

袁晗寒最后選擇了美術。

“我恐慌的不是沒事干,而是會不會一直沒事干。”

17歲,輟學,她邏輯清晰,并很快自己打破了這種局面。騎著自行車,她轉悠到南鑼鼓巷,一眼看中一間鋪面,兩萬塊一年。“價格挺貴的,但我還能承受。”她租下了這個鋪子。

導演問,媽媽為什么要給2萬塊,讓她去做這么一件打水漂的事,“去學校也要錢,就當交學費了。”袁晗寒的愛好大過一切。

自己跑商店,

買38塊錢一桶的棗苗牌凝膠,

穿著裙子刷墻。

說起未來,

她沒有想過會成為哪個階層的人。

“不會餓死就行了。”

不會餓死,后面,有一個家庭會為她兜底。

而她,也顯示出了承擔這份命運的決心。

開張那天,袁晗寒背了一個足足有半人高的登山包,

門口已經被漆成了大象巴士的樣子,

打開了JVC的音響,

擺出“open”的牌子,弄好風鈴,

特別的葡萄奶18塊,被擺放在顯眼位置,

這個方磚廠胡同4號的小小酒吧開業了。

2009年·小鎮青年徐佳

在袁晗寒和馬百娟之間的徐佳,更像是這個國家的大多數。

面對497分,和第一次高考一模一樣的分數,他感覺目眩,懷疑是命運的玩笑。

497離當年湖北的二本分數線還有7分

這個家庭,已經被命運嘲弄過一次。那是2007年,親戚承包了一個山頭,一天午后,吃完飯的父親開著親戚的大卡車,連人帶車栽下山去。

某種程度上,徐佳如今和媽媽、弟弟局促在這間十幾平米的出租房,都是因為那次事件。

參加高考,念大學,是父親的遺愿。于是徐佳選擇第三次復讀高三,希望有朝一日能把大學通知書拿給父親看。

徐佳和母親上墳

清早5點,天光已亮,照在這個房間里。一張床,幾疊棉被,臉盆摞成一摞,墻角放著涼席、食用油,窗戶上掛著紅色燙金的掛歷,一個福字,沒有掀開。

洗手間很局促,紅色塑料臉盆放地磚上,徐佳洗了把臉,穿好和昨天一樣的橙色袖子棒球服,和弟弟一前一后騎車拐入湖北省咸寧高級中學,鉆進棗紅書桌上的教輔資料里。

兩次高考失利,

讓他對失敗已經有了恐懼,

冒冷汗,手發抖握不住筆,

面對鏡頭說起時,

他仍是條件反射地眨眼、咽口水,

最嚴重時,他甚至想到過輕生。

早年父母在廣東打工。務農或打工,是老家村子最常見的兩種人生選擇。出一個大學生,是祖墳冒煙,了不起的事。

媽媽的想法很簡單,“即使是打工,也肯定是要文憑高的,不要低的。”

親戚拿一些樸素的話安慰他,“你現在努力就行了,不要帶著思想包袱。”

徐佳和媽媽、表弟在備考的出租屋吃飯

又是一輪又一輪的模擬考,

徐佳在心底的真實想法和勵志語句中搖擺,

一邊是“考不考的上無所謂人生還有很多可能”,

另一邊是“第三次了考不上怎么辦?”

學校的老師拿從三本考到重點的往屆成功案例,

刺激復讀班上的學生。

除此之外,沒有領路人。

徐佳只有自己調整自己。

2009年,咸寧考點。

6月7日8日,這兩天,

高考就是這個城市最重要的事。

校門口來了一些交警,

大巴車如約到達考點。

考生焦灼地看表,家長們扇著扇子互相交流。對很多像徐佳這樣的人而言,這是一次決定命運的考試。

他第三次走進了高考的考場。

2012年·輟學的馬百娟

這個背對著鏡頭羞怯地笑的女孩子,第一眼簡直認不出,是當初那個眼睛總是亮亮的馬百娟。

水車小學里學生嬉戲打鬧,馬百娟在門口,眼巴巴看著里面,她本來上學就晚,進度也慢,轉學來水車猛然比周圍人大了一圈,這一回,沒有玩籃球的自如,她感覺自己格格不入。面對鏡頭,也總是回避。

靠著存下來的低保金和打工的大哥攢的錢,一家人在寧夏中衛買下了一處房子,有電,有水,能吃飽飯。提起老家,父親說,“不想老家,老家把我苦怕了。”

雖然過上了“好日子”,馬百娟卻不能上學了。

水車小學的老師在做最后的努力,說馬百娟按時交作業,學習也在努力,被哥哥一句“純粹不想念了”輕輕擋回去。

結束了小學生活,馬百娟試圖在社會上找到自己的一席之地。

她在中衛的街頭游走,尋找務工信息。一間酒店幾乎讓她燃起希望,“工資1000多塊”,正是她當時在作文里期望的,她眼睛重新亮了。

然而,“你這么小,為什么不讀書?“你能做什么?”“我能掃地。”“這里的地面是地毯,不用你掃,前臺需要會使用電腦,其他工作也需要技術。”

幾番對話,讓她的心冷下去。走出酒店,車來車往,馬百娟沒有停留太久,把視線投向一家德克士。

紀錄片中沒有明說,雖然看著低頭無話的馬百娟,我們已經知道了結果。

2012年·留學德國的袁晗寒

南鑼鼓巷的小酒吧沒開多久就倒閉了,2012年的袁晗寒在德國杜塞爾多夫就讀藝術方向的碩士。像一切神經敏感的人一樣,她永遠和環境保持著克制的距離。央美附中是這樣,杜塞爾多夫也是這樣。

全世界頂級學者藝術家來這里講學、開講座,很多人夢寐以求的資源,袁晗寒并不當一回事。

她說自己情緒不穩定,需要煙草、閑逛來消解。

在閣樓上她自制卷煙,和媽媽視頻,說著“通州下雪壓折了竹子”的閑話,媽媽讓她給兔子畫一張速寫,她埋怨著,還是動了筆。

很多時間,

她會去魏瑪和朋友玩,

對著歌德和席勒的雕塑,

講著漫無邊際的話。

2012年·待業青年徐佳

總算還有幾分幸運,徐佳進入了湖北工業大學,成為村中“祖墳冒青煙”的那個名字。

雖然大學課堂,并不像高中老師描繪的那樣,同學們玩神廟逃亡的,睡覺的,發呆的,大概是習慣了,老師講課并不覺得尷尬。

學校是座大型催熟劑,

所有人早早地成熟了。

剛剛大三,

宿舍里就在討論“未來”。

武漢給3千工資,深圳3千5,

肯定留武漢啦。”

徐佳進入保險公司實習,

成了一名電話接線員。

“王先生你什么時候接聽電話方便?”

“方”字還沒說出口,

對面啪嗒掛斷了。

徐佳在互聯網上海投了簡歷,反饋寥寥。一個“神馬電力股份有限公司”通知他去面試,他不敢懈怠,“重金”投資了正式的襯衫西裝皮鞋。

無領導小組討論上,圍繞著7項素質,時間管理,職業規劃……幾個候選人進行了一番對話,好讓場面不太冷清:“你走出去,不是你一個人而是整個公司的形象。”“我們人生,就是這樣,一步一步證明自己的過程……”正確的廢話。

徐佳打斷了這個人的發言,說,“已經過去了三分之一的時間。”

對這一段對話,導演評論,“從大學畢業,卻忘了怎么說人話。所有人只想填鴨,沒有人想要滋養他們的生命。”

當年的富士康連環跳樓事件鬧得沸沸揚揚,

這些借助大學文憑,

從工廠流水線上逃脫的年輕人,

討論著富士康的心理咨詢師和二樓的防護網,

心有余悸。

在小門臉攢在一起的數碼市場,

他和同學們一手一個iphone出來。

談起未來,

他說“自己以后有錢了,混好了

要買iPhone6。”

幾經輾轉,徐佳把自己“賣給了中電技術”,

工作難找,徐佳和他的同學們沒有太多選擇余地,

往往是有公司愿意要,就簽下了三方合同。

完成了母親的心愿,他沒有感覺松一口氣,

反而有些心里空落落的。

“一下子把自己賣出去的感覺。”

一份工作,只是焦慮的開端。

2014年·已婚少女馬百娟

后來,馬百娟家的門對攝制組關上了。

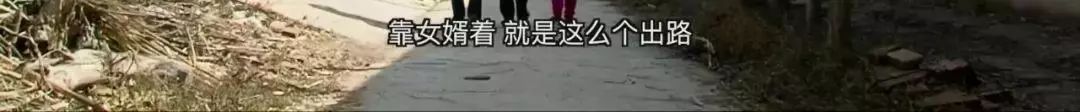

馬百娟的父親對鏡頭說,我不是正式工作人員,早知道是私人的,給十萬塊也不拍。攝制組幾經交涉,父親說,“兩萬塊,繼續拍。”

馬百娟在一邊沉默。

“女娃娃是別人家的人”。

對她的命運,

父親蓋章定論了。

“再沒有別的出路。”

像嫂子一樣,

挺著肚子談論孩子、尿布和丈夫,

討論誰的肚子大。

同年6月,16歲的馬百娟,嫁給了表哥。

現如今她在表哥工作的陶瓷廠勞作,

日復一日吸著粉塵,

陶瓷廠就在她當年退學的水車小學隔壁。

2015年·公司CEO袁晗寒

2015年,從德國回來,袁晗寒去上海余德耀美術館實習。

公司聚餐的時候,他們討論的是哪個vpn更好用。

德國讓她感覺像一個發展到頭的養老國家。雖然生活總是漫不經心,但她還想回國折騰一下,“看看國內這個環境需要些什么。”

同年,她在北京注冊了自己的藝術品投資公司。

像當初那個酒吧一樣,家里人并沒有指望她事業成功,她自己喜歡就好。

對袁晗寒來說,試錯成本是低的。她可以選擇學業,選擇職業,也可以選擇,隨時換個目標。

2018年·新晉中產徐佳

直到此刻,徐佳還在當初的電力公司工作,大學、工作、結婚,這個農民工的孩子,從一開始就知道自己只能比別人走得更穩。

現如今,他在武漢有了房子車子,摸上了一點點中產的邊,足以讓母親在村里人面前挺直腰板。

雖然他奮斗的終點,還遠未到達袁晗寒的起點,但他扎扎實實是三個人中,唯一一個確實被高考改變命運的人。

被問到階層的差距,徐佳說“我現在接受這種不公平的存在,但我會努力去改變。”

馬百娟,徐佳,袁晗寒,像是三個階層的縮影。

徐佳曾在朋友圈上說,“生活沒有眼前的茍且,也沒有詩和遠方的田野。”大學畢業前,他想進行一次西藏騎行,但拿不出往返4000多元的路費,到現在也沒走成。

而袁晗寒無法理解徐佳為什么一直無法成行,“他可以先工作,再旅行,然后邊旅行邊工作。”

階層,就這樣被清晰地區分了出來,它無關4000元路費,甚至也跟高考沒有必然的牽連,它遠在高考之前,就可能影響了人生的出路。

《出·路》的鄭瓊則認為,在一個只論輸贏的社會里,其實每個人都是受害者。“真正的出路不在于要離開哪里,而是在于我們的內心是否對自身所處的這個文化有覺察和反省,并做出不一樣的選擇。” 雖然,選擇這個詞對于有些人來說,顯得過分輕而易舉;對于另一些人來說,則是一個遙不可及的機會。

找工作時在臺階上休息的徐佳

實習中的袁晗寒

如果默認了這場比賽,人生只會被局限在一條賽道上。高考很重要,可以讓你在這條賽道上不至于落后太多。

但更希望,你可以發現在賽道外,還有綠茵場、看臺和什么都沒有搭建好的空地。

但愿你們能在空地上,找到自己真正的快樂。

所有明天高考的考生們,祝你們如愿以償,也祝你們去那個更廣闊的世界!

本片將于6月23日在上海國際電影節展映,

6月9日通過淘票票開票。

6月30日,《出·路》將通過“大象點映”平臺在全國百城首映。

今晚起,即可在大象點映發起本片的點映。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號