歷史蒙太奇的寫法

這是一部別致的書,關于世界各地工人運動的歷史。比起以往同類題材的書,它更像一部結構奇特的小說,又像一部多線軸的電影。

這一節是“2008年,中國深圳”,下一節跳轉到“1819年,曼徹斯特”;這一節是“2005年,印度瓦拉納西”,下一節是“1830年,法國里昂”。類似這樣的大幅度跨接貫穿始終,形成了時間與空間的蒙太奇式結構。而發生于相距一二百年、地跨不同大洲的這些事件之所以被作者剪接在一起,或者是因為今昔相似的運動形式、抗爭經驗,例如本世紀發生在阿根廷的工廠占領運動和它的前驅——兩次世界大戰期間發生在意大利、法國、美國的占領運動(第九章);或者是因為工人運動所面臨的相似困境,例如第六章《弟兄之戰:德國工人如何試圖停止戰爭》,將2006年玻利瓦爾的錫礦工人運動中不同派別的分歧,同一戰前德國工人運動中的派別之爭作連接;或者僅僅是因為一句為古往今來的抗爭所共通的警句,一種相似的體驗,例如第一章,用雪萊那句“冬天到了,春天還會遠嗎”連接起了2008年深圳的維權女工與1819年曼徹斯特起義的紡織工人。

這種看似隨意的跳接,又始終有一條隱伏的歷史之線貫穿著,初看似乎不明就里,待看過幾章再回顧比較,這種大幅跳躍的蒙太奇便自然顯出了意義——不妨稱之為“歷史蒙太奇”。其所以成立,可以從英文書名(“打工茍活還是以死抗爭”)得到依據。

正是從19世紀以來,不同時代、地域、種族的工人運動史分享著同一個主題:抗爭,分享過相近的理念,采取過相同的形式,面對過相似的對手和困境,有過相通的體驗,因而,一個跨越地域、種族、國別、性別之界的共同名義浮出了歷史地表:工人階級。

以共通的抗爭經驗,或以階級之名,勞工運動的歷史蒙太奇得以成立,得以產生意義。

具體到勞工運動史上某一重大歷史事件,作者也往往采用倒敘寫法,追根溯源,一個場景到另一個場景,直到事件肇因之始,風起萍末之處。這種大回溯中的小回溯,又落到具體的事件當事人身上,采取他們的視角將事件本末多線索地呈現出來,好比一組組跟拍鏡頭。例如,在講述1819年曼徹斯特彼得盧慘案時,鏡頭空降到事件當時的某一場景,對準了一位當事者:

8月16日,星期一,早晨8點。工廠一片寂靜,織布作坊里的織布機并未開動。對來自曼徹斯特郊區米德爾頓的織布工薩繆爾·班福德而言,最關鍵的就是……(10頁,引文所標注頁碼均為譯稿頁碼)

事件,地點,人物,場景感非常清晰。隨后引述這位織布工的個人回憶錄,將當事人的第一人稱視角帶給了我們:

有至少3000人圍成了一個方形,還有幾乎同樣多的人在他們周圍,人群安靜下來后,我提醒他們,要去參加的是為議會改革所舉行過的最重要的會議。(10頁)

之后,同一事件又穿插進了其他多個當事人、目擊者的敘述。這種跟鏡頭式的呈現亦貫穿全書各章節,形成了某種“歷史場景還原”的效果,構成了寫作者與讀者跟隨當事人共同置身其中的體驗式歷史敘述。

有的章節甚至采用第二人稱敘事,將讀者作為歷史風云中的一位普通工人來目擊周圍的變化:

“想象1905年8月4日,星期六,你是一位典型的德國工人,二十五六歲的男性,在漢堡的一家機械廠工作。你的輪班即將結束,周末就要到來……”(214-215頁)

而隨后整個一節,“你”所看的、聽的、講的、做的東西,都取自社會調查資料或工人回憶錄中的真實記錄。像一篇體驗式的穿越小說,實際是一種力求還原細節真實及當事人視角的歷史敘事,從而邀請讀者將自己代入歷史現場,加以近距離感受。

作者將我們的眼睛附于其上的當事人,既包括工人運動的領導者、參與者、同情者,也包括對運動的鎮壓者、敵對者和冷漠者,更常見同一陣營中針對某一運動的具體方向、抗爭方式的相互異議者。這種多視角的、復調的歷史敘述,又往往打破單一的、完全浸入式的體驗,力求多角度還原事件,同時暴露出歷史的諸多皺褶與裂隙,提供反思的空間。

歷史的承載者是具體的人。從本書我們可以看到紀傳式的歷史敘事或史傳文學的傳統。由于本書主要著墨于百多年前的往事,而每章開頭的當代場景更多是作為引子,因而無法通過直接采訪,而是大量采用社會記錄、回憶錄、口述史和既有的傳記材料。這種“間接引用”的取材限制,卻讓作者獲得了更為廣闊靈活的視角和更加近于文學作品的寫法,忽而第三人稱,忽而第一人稱,間或第二人稱,讓自己和讀者隨著不同當事人穿越古今各地,仿佛在在都是親歷者,身臨其境,感同身受,與人物“同呼吸,共命運”;又陡然跳脫出來,轉而以全知視角來觀察、比較、反思。

驚人的創造:工人運動留下了什么

就是這樣的敘述,把一些原先在歷史書上標簽化了的重大事件拉近和具體化了。曼徹斯特工人游行與彼得盧慘案,里昂工人起義,巴黎公社,芝加哥工人大罷工,德國社會黨領導的工人斗爭及其失敗,意大利工人運動……

而本書尤其有價值的是讓我們從歷史源頭上真切看到了工人所創造的文明,其中有的已被寫在人類歷史上,有的構成了當今社會一部分,其成果至今為我們享有。這些有的是靠抗爭得來——例如芝加哥工人大罷工推動的8小時工作制,有的是工人在自己的組織實踐中提出并實行的,例如男女平權及不同種族、工種的平等,例如防止滋生官僚主義的制度設計,例如維系罷工運轉的資金募集方式,保障運動行進、防范破壞的工人糾察隊機制,還有我們曾經耳熟能詳的“巴黎公社原則”……這些19世紀到20世紀初的創造,已經深深影響到了后續歷史上不同形式、不同主體、不同訴求的社會運動,以至影響到了整個人類文明。這里著重舉幾個方面:

芝加哥工人大罷工推動8小時工作制

1、對平等的實踐

法國大革命喊出的“平等”是至今仍最具顛覆性、實現之路也最為坎坷的文明愿景,而實踐這一價值最為徹底的,當屬歷史上的工人階級。處于社會結構基部的工人階級不可能像上層階級那樣,將別人的奴役狀態作為自身特權的前提,從而比其他社會成員“更平等”;也不必像所謂“中產階級”,以社會的差異化、固化的層級來彰顯自己的存在價值。如馬克思所說,作為無產者的工人階級,以人類的整體解放作為自身解放的前提。工人階級天然是平等的真正捍衛者。

這一理論推演,在本書有生動的歷史記錄為證。例如,在婦女地位還十分低下的1819年,英格蘭的一個工會團體“斯托克波特人類幸福促進會”就提出在工會內部允許女性參加投票:

這是個全新的主意;在那荒涼的山脊上參會的眾多女性對此非常高興,男性也不持異議,表決的時候婦女們笑著舉起她們的手;從那一次起,女性在這些激進的會議上和男性一起投票。(30頁)

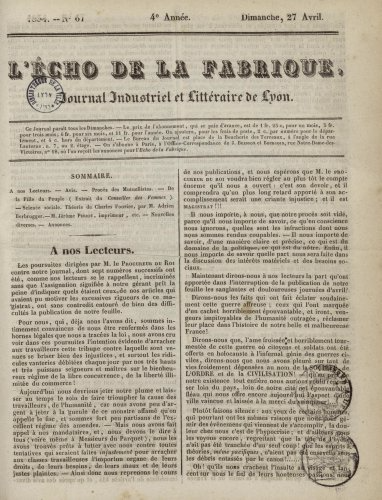

而在1830年代的法國里昂工人那里,民主權利的平等實現成為優先爭取的目標。他們的雜志《工廠的回聲》定期開展工人的自我教育、政治啟蒙,并且“已經從圣西蒙追隨者所宣揚的自由戀愛女權主義帶來的震驚中回過了神,開始呼吁更多的婦女合法權利”。(67頁)

《工廠的回聲》(L’Echo de la Fabrique)雜志

在接受并實踐男女平等原則尤其是政治權利平等上,工人遠遠走在了資產階級前面。在種族、分工的平等上,也是如此。消除所有人為的社會鴻溝,是工人運動的總體目標,正如種族大雜燴的美國的工人活動家、“勞動騎士團”的創始者尤利亞·斯蒂芬斯所說:

我不想聲稱自己有任何預見未來的能力,但在我的面前,我能看到一個將會覆蓋全球的組織。它將包容每一個工種、教派、膚色的男人和女人;它將覆蓋任何一個值得拯救的族群。(113頁)

在經過一系列失敗之后,勞動騎士團反思了起先只接受白人技術工的排他性,開始踐行上述這種最大程度的平等理念:

現在,來自不同行業的男性工人坐在女性工人——甚至在一些州還有黑人工人——身邊。……據該州的《聯合工人雜志》報道:在盡職盡責、嚴格出勤、按時完工、樂善好施和其他一切使人成為好成員好公民的事情上,(黑人成員)并不比團會內任何其他種族差。(126頁)

這是1870年代的事情,南北戰爭結束沒多久。工人又一次走在了統治社會的資產階級前面,包括大多數政治精英前面。而此后要使美國整個社會接受種族平等,還需要近100年甚至更為漫長的時間。在這之前,美國工人們自主進行了不懈的努力。例如在20世紀初,為應對排他性強烈的美國勞聯而成立的“世界產業工會”提出了“大工會”的口號,意圖“通過為各經濟分支的工人設立各‘產業部門’的統一組織,體現跨越不同膚色、技藝和大陸的團結”;工會成員相信“以產業的方式組織起來,我們正在舊形態中孕育新的社會結構”。(190頁)

以階級之名,性別、國別、地域、種族、膚色、工種……諸多基于自然差異和生產關系的強化所形成的等級化社會結構,將要被最大程度地改變。

2、對技術與社會進步的認識

關于技術能否真正帶來社會進步的話題,關于技術與生產與奴役的關系問題,馬克思以來的諸多大思想家、社會學家、經濟學家都探討過,今天也仍是(或者說更加是)最能觸動人、最為現實和普遍的問題之一。而當我們看到1867年參加巴黎萬國博覽會技術展的法國工人對這類問題的見解時,是會大為震驚的。

拿破侖三世在1867 年法國巴黎舉辦的第二屆巴黎世界博覽會上接待賓客

在此之前,法國的一名罷工組織者尤金·瓦爾蘭就曾經主張,即便從工廠主的利益來考量,新技術也必須要為全社會帶來效益。他用了清晰的宏觀經濟學分析方式:

工業的發展應該使所有人的生活水平得到提高。由于機器使用的增加,產品也不斷增多;只依靠富人是消費不了這么多產品的。工人也必須要成為消費者,所以他們的錢要夠花,也要有足夠的時間來享受買來的東西知識、技能與尊嚴。(77頁)

如果說這種認識還不夠新鮮,只是被刻意掩蓋的社會常識,那么,在法蘭西第二帝國皇帝拿破侖三世資助工人代表參加萬國博覽會以學習各國先進技術,更好的為帝國服務時,工人所提交的“觀后感”報告就讓包括皇帝在內的上層人士著實吃驚了,而那些報告放在今天也同樣會讓人吃驚。

鞋匠代表這樣問到:“機器真的是屬于所有人的嗎?是成千上萬的工人們維持著機器的運轉。當機器被壟斷,只為少數人牟利的時候,這難道不是與社會公正背道而馳的嗎?”

工人們堅持認為,新的勞動分工奪去了他們的技術和地位。但是工人們不是反對技術革新,而是要求共享發展進步的果實。

“目前的體系整體上很好,但是它的上層是不公平的。盡管每個人都參與了生產,但是只有一少部分人獲利。因此我們必須齊心協力,在尊重既有成果的基礎上,逐步建設一個分配更加公平的經濟體系。”(79頁)

織帽工人也敏銳地看到了新型織帽機帶來的挑戰:

工人們開玩笑說它可以把活兔子直接做成帽子。誠然,織帽機是工業現代化的象征,但是在工廠里,這個機器卻象征著工人們的無用。

“這個織帽機被放在大樓角落里一個狹小昏暗的房間,人們覺得這樣還不夠保險,又拿木板把它圍了起來,弄得跟一尊神像似的,仿佛必須要隔開公眾的視線……它幾乎已經成為了‘人不為己天誅地滅’的象征。”(79頁)

機械工的代表甚至超前地想象到了完全代替人力的機器人,他們由此設想了人類利用先進技術實現自身解放的愿景:

他們熱切地想,有了這樣的機器,以后就再也不需要體力勞動了。……“我們希望由機器來做所有的實質性工作,再生產足夠數量的機器,這樣人只需要每天做幾個小時的監督工作。”(79頁)

……

工人們對技術大發展一方面表示擔憂,另一方面又絕不排斥新技術,而是借此提出了極具高度的社會改革思路:

自我教育、工人們的尊嚴、生活的改善……這些關鍵詞常常在報告中出現。工人們希望建立一個以新技術為基礎的合作型社會,這是他們對于社會正義的期待,勞動、技術和尊重將成為這個新社會的核心價值。(80頁)

而機械工們對當時已取得一定發展的蒸汽火車的認識也非同尋常:

“他們不僅把它看作是一種交通工具,而且是將它看做一個全球的大眾傳播體系的基礎。

‘……大眾傳播體系通過傳播普世觀點、原則、權利和義務,將會加速實現一個人和人能互相理解的未來。這一體系最終會永遠地推翻人們所受的壓迫,去除資本和狂妄帶來的枷鎖,讓人們最大程度地受益于機器。’”(80頁)

我們能想象到這是150年前在機器的轟鳴和油垢之間日夜勞作、在煤氣燈下傳看借來的舊書的普通工人所發表的見解嗎?正如作者說的:“他們凝視著這些蒸汽機器的時候,卻在互聯網還沒有發明的時代想象著幾乎類似互聯網的存在。”(80頁)

工人們對社會的真正進步、人類的真正解放,懷有真切的向往與深刻的認識,而絕不是被污名化的“社會進步阻礙者”“仇視技術/仇視文明者”。他們不但懷有進步的認識,也為進步事業投入切實的努力,包括對自我知識技能、人格素養的提升,在本書中可以看到工人如何在游行隊伍中自覺嚴守秩序,如何進行“自治”的嘗試,如何在工作之余組織學習、自我教育,其中能看到像蓋斯凱爾夫人等歐洲19世紀小說家筆下的那種有教養有學問,有著廣泛的興趣愛好,甚至在某些生僻的、高門檻的領域有著豐厚知識技能的普通工人。

而這些還不是最重要的。最重要的是工人們反復實踐的對生產控制權的自主掌握,也是對自身命運的掌握。

3、工廠占領運動的啟示

最全面表明工人階級創造力和行動力的歷史事件是工廠占領運動。

對生產控制權的掌握,是工人們很早就提出過的訴求。1906年席卷法國的大罷工組織者曾提出:

大罷工不是單純地拒絕勞動;它意味著為了所有人的福祉,將公司開發的社會財富轉移給工會。這樣的大罷工或者說革命,可能是暴力的或和平的,取決于受抵抗的程度。對全部社會生產力的控制權將會回到工人組織手中。(175頁)

1910年前后,“世界產業工會”活動期間,一位后來領導了柏林復活節起義的工會活動分子詹姆斯·康諾利曾寫道:“征服政治國家的斗爭,不是戰爭,它只是戰爭的回音。真正的戰爭是為了爭奪產業控制權而做的斗爭。”(195頁)

在本書的最后一章《希望帶來的喜悅:當工人們控制了工廠》之中,作者濃墨重彩地記錄了此后工人們為爭取這種“產業控制權而做的斗爭”,即各國的占領工廠運動。由21世紀頭幾年發生在阿根廷陶瓷工廠的占領運動開頭——這是在新自由主義全球化的背景下,工人們在反對工廠主關閉工廠、解雇工人的斗爭之后的成果,由全體工人接管了工廠并投票決定繼續生產。此后,追溯了此類運動的先驅:兩次世界大戰期間發生在意大利、法國和美國的工廠占領運動。

1920年意大利汽車工廠的運動得益于以葛蘭西為代表的革命理論家的推動,即在奪取上層建筑和政治權力之前,先在經濟基礎或“市民社會”領域奪取控制權:“菲亞特的工人們認為他們既在學習控制他們的生產線,也在學習(控制)意大利社會。”(348頁)1936年法國的汽車工廠罷工、占領運動,是對從美國蔓延而來的泰勒制、福特主義的抵抗。在1937年的美國,同樣是對殘酷的泰勒制的抵制,引發了汽車工人同工廠主的較量,廠方搬走關鍵模具的行為意外激起了工人的占領運動。

意大利FIOM(Federazione Impiegati Operai Metallurgici)工會標志。它于1901 年創立,主要由冶金工人組成,是意大利最古老的工業聯盟。

占領運動開出了一扇新世界的大門。在掌控工廠期間,工人們表現出來的高度的自我管理和組織生產的能力,訓練有素的政治水準、團結性和民主意識,意味著工人——被工廠主視為工具,被資產階級政治精英視為群氓的人,有著比統治他們的人更好的能力與素養,無論在道德、政治還是他們賴以辯護自己不可或缺的“組織生產”“維持經濟運轉/社會發展”方面。正因為如此,在意大利、法國,被工人的勝利嚇了一跳的工廠主們在緩過神來后,紛紛轉而支持法西斯傾向的政治人物。

這類運動所以激動人心,在于它們直接展示:即便是在“組織生產”這一方面,資本、老板、科層官僚,也并非是必要的!工人們完全可以自主管理工廠運作,管理自己——再推遠些,亦可以管理社會,正如意大利工人所設想過的那樣。而壟斷著社會資源的資本家,技術精英,行政官僚,并不像一般認為的那么不可替代——在這點上,資本主義社會同封建社會、奴隸制社會并沒有什么不同:占據統治地位的階級將自己說成是無可取代的社會精英,是文明的守護者、進步的推動者,是天然合法的社會駕馭者、他人支配者,然而并非如此。奴隸主,封建主以及他們借以維系自己統治的生產關系已經被歷史所揚棄,被歷代的抗爭所推倒,那么,資本家及其主導的現代生產關系,應該并且也能夠被將來的社會進步所揚棄,而產生出全新的,真正民主、平等的,摒棄了一切支配關系從而造就自由人類的社會生產體系。

歷史蒙太奇的另一面

這是一部社會底層生產者抗爭的記錄,又是一部對于人類文明某一側面的記錄——比帝王將相的記事更代表了人類文明的高度,因而它又是一部工人創造史的記錄。20世紀初,身為“世界產業工會”會員的建筑工人杰克·米勒寫道:

我們不是在舊形態中建造新樓房、新城市和新國家——我們要建造新世界。這只能依靠我們工人階級自己來完成,還有什么任務比這更偉大,還有什么事業比這更激動人心嗎?(191頁)

然而,也是感動于此,作者在前言與后記中不時發出“今不如昔”的慨嘆。作者感慨傳統工人社區、工人亞文化及其口傳敘事傳統的瓦解,流露出些許英國伯明翰學派工人文化研究者的味道。

在后記中,作者認為當下工人面臨的世界形勢同一戰前夕的全球化有相似之處,如今全球化的加劇、跨國公司的擴張,使得“一個真正的全球性工人階級首次出現”,然而遺憾地是,“它還未出現如同過去工人階級開創的1889年那樣偉大的時刻”(399頁)。

這是一個真正要害的問題。近些年,許多不同領域的國內外學者都作出了類似的判斷,即:今天的世界格局與各個國家貧富分化的程度,像極了19世紀到一戰前夕的情形,似乎歷史在重演。然而,19世紀那樣的抗爭運動卻沒有再次出現。這是一個不平等程度至為深重的時代,也是反抗運動和反抗情緒最微弱的時代。

老派意大利激進理論學者弗蘭科·貝拉爾迪認為當代是“萎靡的時代”(age of impotence)

作者亦給出了解釋,從工作場所即“工人內部”的等級分化——如白領階層的出現,以及從個人主義文化、大眾文化泛濫的角度來解釋。這當然是看得見的事實。然而,也許這只是變化的結果、現象而非變化的原因,或者至少還另有根源?

這樣的表面化分析,也是本書整體上的缺憾所在。前面所述本書的長處,同時也是其短處。在非常鮮明地摒棄了所謂“莫斯科版本”的歷史敘述之后,作者另起爐灶,發掘以往宏大敘事中被遮沒然而有著真實光亮的星星點點,為我們曝光出一幅幅別樣的勞工運動史剪影。同當下幾乎絕大多數勞工歷史的敘述一樣,作者堅決反對以往那種所謂的“歷史決定論”“經濟決定論”“結構性因素”的解釋,即反對所謂“正統馬克思主義”的“宏大敘事”,而去講述普通當事人的故事,他們的有血有肉的形象,在歷史事件中的能動作用,而不是做冷冰冰的階級分析、經濟學觀察,也不是以符號一樣的革命領袖為中心。

這當然是重要的補充,也因此彌足珍貴,也因此引人入勝。然而,也恰恰是本書時常加以揶揄嘲諷的馬克思主義的視角,才是解釋歷史與現實社會方面不可或缺的利器,其方法、理路卻為本書所缺乏。無論是個人化的敘事,故事化、體驗式的歷史寫作,還是民族志、文化研究視角的呈現,誠然豐富多樣,提供了高度的細節真實、聞所未聞的歷史細部,卻也缺乏堅實而細致入理的政治經濟分析,因而一當對歷史事件加以解釋、評判或總結時,往往流于表面,停留于就事論事,就人論人,終于是一部歷史故事而不是歷史研究,而缺少基于充足歷史素材的理論化的分析總結,甚至連流行的歷史社會學視角與評析都很少見。

當然這是苛求。我們不能要求一道好菜能有千百種口味,有一種獨特而美妙的口味就已足夠吸引人,足夠稱得上一道好菜。然而跳出本書的主體內容,涉及到一些關系歷史與現實的重大爭議性問題時,對于本書的一些觀點、視角不得不做些商榷。

例如,本書由于一定的“立場先行”,對國際共運、馬克思主義的表述都過于簡單化。作者在反對以往以蘇聯為代表的共產主義政權對工人運動史的某種簡單化處理的同時,又將馬克思主義活動家的面目、他們的主張和實踐也加以漫畫化、扁平化,包括對馬克思本人。

作者對中國革命這一綜合了幾乎所有抗爭類型的龐大、漫長的社會運動的復雜性和曲折性也“全然無知”。這與作者過多把工人運動歸結于所謂“拒絕成為教條主義者”(401頁)之人的自發性、率性、拒絕某種理論指引的行動方式,歸于他們的浪漫、激情而又務實的個人品格這種“后現代”色彩的、去中心化的視角,以及對“那些骨子里就洋溢著無政府主義激情和無師自通的浪漫精神的人們”(XXIII頁)的鄉愁式迷戀(從后記來看,這大概源自作者的家庭背景)是有關的。這種“自下而上”的當事人視角,誠然對以往的勞工歷史有重要補充,但刻意將工人運動史的敘述與同樣切實參與到歷史當中并產生了實際影響的種種思潮——其中馬克思主義的確逐漸占據了重要地位,并且走得最遠——斷然切割,也是另一種固執的片面,形成了對歷史的另一種遮蔽。

由此,在看到一些我們比較熟悉的事件描述時,如作者筆下的上海工人運動,雖有新鮮材料的補充,例如某些歐美工人運動家的秘密參與,但仍感到作者在展示歷史脈絡、解釋歷史變化原因上有隔靴搔癢、失之單薄甚至臆測的缺憾。作者注重細節真實特別是人物真實,避免作出理論總結性的解釋、評價或導向,這當然有其意義。然而我們知道,描述本身——往往是有選擇的——也即是對歷史的解釋、評價,盡管這種描述往往以當事人的口吻說出。

在做了這種對同一歷史進程中不同支脈的分割之后,作者也將傳統馬克思主義革命實踐的成果同所謂工人“自發”運動的斗爭歷史相切割,好像兩個進程完全不相干,甚至截然對立:革命成功后的共產主義政權壓制了工人的自主性和自由權利。

實際上,以新中國為例,從當時提出并曾經認真實踐過(盡管最后遭遇到歷史的反動)的如“分工有不同,職業無貴賤”、“工人參與管理”、“干部參加勞動”、“教育與生產實踐相結合”等價值理念或政策思路,更不必說對工人普遍的從經濟、政治到文化領域的賦權,以至在特殊時期提出過的“巴黎公社原則”、“四大自由”、“工人階級領導一切”等舉措或導向,仍能夠看到19世紀到20世紀初工人運動的歷史遺存。而二戰后建立的共產黨領導的工人或工農聯盟的國家,其實是與前述歷史一脈相承的,各國共產黨本身就是在不同程度地參與工人運動中走過來的。

由于作者在敘述此前的工人運動史時就不承認傳統馬克思主義的真實作用,也就不承認基于這種思想實踐而建立的新政權、新社會同此前工人運動的關聯,對此前工人訴求的繼承及相當程度上的實現,也就對此間工人所獲得的巨大權利、相比以往來說巨大的社會進步選擇性失明,而在他眼里只有工人自主權的消失、具有浪漫騎士精神的工人活動家的退出和工人整體的沉默無力:“工人們只能認命”(395頁)。

于是,自覺不自覺地,作者同當下的新自由主義者實際分享了同一種歷史敘述的基調:將冷戰時期,也即大規模社會主義政治實踐的歷史作為完全異質性的一段歷史加以扁平化或干脆剪除,而將1945/1949年之前的歷史同1989/1991后的歷史直接剪接在一起。這是本書歷史蒙太奇的另一面,為其整個書寫結構所支撐。所不同的,新自由主義者把冷戰前后的歷史連接為各國特別是“后發國家”尋求實現資本主義“現代化”的“連續”歷史(如果不考慮中間那段bug一樣的歷史存在);而本書作為工人立場的文本,所要重新連接的是一個略帶虛構的、由作者所呼喚的“工人自主/自發運動”的斷代史,所剪切掉的則是被作者認為是工人失去了這種自主/自發精神與活動空間的異質性歷史。而在作者明確的表述中,歷史上的工人運動大發展時期,同今天——社會主義試驗大規模失敗、資本主義全面勝利的今天,而不是冷戰對峙期間、社會主義大規模試驗期間——更為接近:

“對我來說,那段工人運動蓬勃向上的經驗,當事關共和主義、社會主義和無政府主義的意識形態爭論,在工人聚集的酒吧餐桌上溫和碰撞的時候,似乎更貼近今天而非1945 到1989 年間的情形。”(XXIV頁)

這種歷史斷代法的缺憾是顯明的,其矛盾也馬上顯露出來。這就是,在具體的何種意義上,今天的工人處境與行動方向可與歷史相比、相借鑒?在多大程度上,作者所呼喚的工人運動的核心精神能夠再次到來,從而作者的這種蒙太奇剪接不但具有歷史敘事學的意義,更具有真正的歷史解釋力和現實指導性?在這方面,作者自己也陷入了矛盾。

在前言中,作者一方面說:

書中將從勞工運動締造者的角度出發,將他們的故事講給新一代工人和支持社會正義的活動分子聽。對于這些無論在地理、工作環境還是家庭方面,都與這200 年來發達國家勞工運動史沒有絲毫關聯的聽眾而言,一切都是新鮮的。(XVII頁,著重標識為筆者所加,下同)

并且聲明:

這本書把他們的故事和前幾代活動分子的故事放在一起。每一章里我都會以當下的片段開場,然后追溯到勞工史的某一時期。其目的不是為了進行粗略的比較,畢竟很難說過去的“斗爭經驗”和今天有什么直接關聯。其目的是為了展示出,對于首次置身于歷史中的人而言,歷史是多么散亂和懸而未決,你必須退回到過去來理解它的含義。(XXII頁)

顯然,同當今很多學者一樣,作者也避免把自己放到“歷史指路人”的位置上,甚至連歷史“解釋者”的角色也刻意避免,而單單只是“展示”歷史本來的“散亂和懸而未決”的面目。

這種“免責聲明”也許是不必要的,因為,正如前面說到的,描述本身,展示歷史本來的樣子、本來的“含義”,就已經是一種歷史解釋了。而作者其實也并非真就如此“不負責任”,絲毫不想提供任何關于歷史的解釋路徑,從而對當今的人們有所啟發。因為他在此后又反反復復地說道:

或許,從個體而非“歷史動因”的角度更好地理解那段經驗,對那些仍然飽受世界變化之傷害的人而言,對那場令親歷者們成長起來的運動而言,都是最好的良藥。

世上并無這樣的鐵律,要求發展中國家的工人們必須重演本書所描述的,過去那種自發組織、自我教育的漫長進程。他們或許能快進并跳過所有步驟。但他們仍然面對我們的先輩遺留下的艱巨的阻力:集團犯罪、種族敵對、怪異宗教、農村網絡,還有與之相伴的自動化生產。……

如果新的全球勞工運動真的出現,這本書里的故事就會成為工人階級的史前史。那些100年前照片里的白人男性反叛者們,將被視為一場多種族、以發展中國家為中心、用短信實時交流、以女性為主的新的運動的先驅。(XXIV頁)

可以看到,作者盡管在表達上一波三折、欲說還休,實際仍然希望自己所發掘的歷史陳跡,能為今天的行動提供些許借鑒——盡管這種借鑒到底是什么,作者也許并不清楚。而這種曲曲折折的作者心境,也使得本書時常在挽歌與號角之間搖擺。

筆者在這里并不是無聊地摳字眼,也無意加以批評,相反,作為同本書作者分享著許多共同立場、同書中的普通工人懷有共同愿景的讀者來說,我本人對作者在面對現實困境時的這種糾結而不無矛盾的態度是深為理解的。在援引歷史之時,過往的一切究竟在多大程度上能為現在提供經驗,甚或還會成為包袱?這的確是需要慎重考量的。

前面說過,當今面臨的一大困境是,社會分化、社會矛盾異常顯明,社會反抗、社會變革卻遲遲未至。而一切問題一當轉向實際“怎么辦”的問題,就難以回答。就本書作者來說,顯然還想提供“鑒古知今”式的參照,甚至想用作者加以無限哀挽的前驅者的激情、理想、行動、成果來激勵現在的社會變革者。而整體結構上的“蒙太奇”作為一種有意味的敘事形式,其隱含指向也是可以讀出的:歷史蒙太奇,同時也是地域蒙太奇,意味著作者沒有明確說出來的期盼,即跨越時間與空間的雙重阻隔,形成真正的國際工人聯合運動,接續歷史的先驅者曾為之長期奮斗的事業。作者在后記中多次進行了呼之欲出的暗示:

當經濟全球化之后,全球性的工人運動便開始成形。這種情況只發生過兩次—— 一次是在第一次世界大戰之前,另一次就是現在。(398頁)

今天,跨國公司是主要的經濟活動形式。除此之外,全球性的消費文化正在打破所有屬于工人階級社區內部本土、保守和封閉的存在。一個真正的全球性工人階級首次出現。(399頁)

令西雅圖游行重塑歷史的,是有組織的勞工的存在。(400頁)

現在的運動處于1889年前的階段,盡管當這一運動進入1889年后的階段時,它將和海沃德、格里弗雷和曼恩之前領導的運動非常不同。同樣清楚的是,中國是這個等式中的一個巨大未知數。……中國龐大的城市勞動力是全球工人階級中僅剩的還未被卷入全球化論爭中的一群。如果中國的情況發生改變,許多其它變量都要隨之改變。(401頁)

在前言里百般聲明之后,作者這位勞工歷史的“忠實”攝影師在后記中仍然免不了“赤膊上陣”,甚至拿此前認為“沒有直接關聯”的今昔境況進行對號入座式的比照。我欣賞這種熱切,我以為這暴露了作者的本心:渴望變革社會現實——而不只是一味地“客觀呈現”。其實很顯然,選擇工人運動這一當今的邊緣性史學話題,本身就意味深長。有趣的是,作者同許多或多或少有些霧里看花的外國觀察家一樣,對中國產生著濃厚的興趣并寄予了最大的希望。全書第一章第一節即從深圳女工引起,或許就包含了這樣的感情。

而面對最切實的當下問題,所有以往的經驗,成功的與失敗的,包括作者所發露出的工人運動自發創造、自主性的傳統,包括被作者摒棄的以國際共運為主脈所涵蓋的另一種工人運動史的脈絡,也包括被作者漠視的20世紀后半葉的社會主義政治實踐及其失敗,都是需要加以認真審視和檢討的。另一方面,面對今天行動力缺乏的困境,假若再次呼喚社會改造與進步,還是要做馬克思他們曾經做的工作:深入的分析、剖解、批判與實干的社會行動相互推進。如果說懷著某種挽歌式的歷史鄉愁,對以往那種工人自發的、“無師自通”的行動力加以深情回眸是可以理解并且也不無啟示的,那么,我們更要呼喚一種思想上的洞察力,對歷史與現實所以如此的解釋力,并使之與更具歷史理性的必要行動相聯姻——這也是我們所以閱讀歷史、借鑒歷史的目的。

那么,本書或將不只是一闋回向過去的挽歌,也可以是朝向未來的號角。

本文原載于東方歷史評論(微信號:ohistory),《勞工的全球化》全書可以點擊此處免費下載。https://mp.weixin.qq.com/s/Bx4dQyx9UUaCbpFuFhq_OA

作者:李靖

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號